Es wird mal wieder höchste Zeit für die nächste Aus-Lese …

Das Alphabet, ganz frisch vom Verlag, ist dennoch schon einige Jahre alt: Denn Stein legt hier ein Überarbeitung seines Erstlings vor. Das ist eine sehr aufwändig konstruierte, vertrackte Geschichte, die ich jetzt gar nicht rekonstruieren (oder gar nacherzählen) möchte — und wohl auch kaum noch könnte. Was mich wieder einmal überzeugt und beeindruckt hat, ist das Erzählen des Erzählens als Thema selbst, mit dem fast schon obligatorischen Verwischen von Erzähltem und Realität, bei dem die Grenzen zwischen erzählendem und erzählten Ich schnell überwunden (bzw. unkenntnlich gemacht) werden. Wo das Wirkliche unwirklich wird (zu werden scheint) — und die Phantasie auf einmal real: Da ist man in einem Text von Bejamin Stein. Seraphin mit Seelen aus Feuer tauchen hier auf, Selbstentzündungen der untreuen Liebhaber — überhaupt brennt hier ziemlich viel -: Engel, Golem und Rabbis, Worte und Namen und ähnliches bevölkeren dieses amüsante Verwirspiel auf vielen Ebenen der Erzählung und der Wirklichkeit (aber ist eine Wirklichkeit, in der es Engel gibt, Menschen, die selbst entzünden, Wiedergeburt/-erscheinen nach mehreren hundert Jahren als identische Person, ist so eine Wirklichkeit überhaupt „wirklich“?), angereichert mit religiösen Themen (und einigen Kuriosa, zumindest für mich, der ich mich in der jüdischen Religion so gar nicht auskenne). Und wie in Agententhrillern/-filmen/-serien wird sozusagen im nachhinein immer noch eine Ebene der Täuschung/Illusion/Erzählung/Fiktion eingebaut, die jeweils erst sichtbar wird, in dem sie zerstört wird, aufgelöst wird — und entsprechend rückwirkend den ganzen Text auflöst, entkernt, … Das ist ein alter Erzählertrick, gewiss, den Stein hier aber durchaus nett umsetzt. Manche Passagen sind für meinen Geschmack etwas krimihaft, manchmal auch etwas argl plauderend erzählt, zu sehr darauf angelegt, gemeinsame sache mit dem Leser machen. Mit Rationalität allein wird man diesem Buch über Engel, das zugleich ein vertrackter Mehrgenerationen-Familiengeschichte(n) im 20. Jahrhundert ist, in der alle mit allen zusammenhängen, kaum gerecht. Und sehr schön ist es übrigens auch, mal wieder ein in Leinen gebundenes Buch in der Hand zu haben — das liegt da gleich ganz anders …

Das Alphabet, ganz frisch vom Verlag, ist dennoch schon einige Jahre alt: Denn Stein legt hier ein Überarbeitung seines Erstlings vor. Das ist eine sehr aufwändig konstruierte, vertrackte Geschichte, die ich jetzt gar nicht rekonstruieren (oder gar nacherzählen) möchte — und wohl auch kaum noch könnte. Was mich wieder einmal überzeugt und beeindruckt hat, ist das Erzählen des Erzählens als Thema selbst, mit dem fast schon obligatorischen Verwischen von Erzähltem und Realität, bei dem die Grenzen zwischen erzählendem und erzählten Ich schnell überwunden (bzw. unkenntnlich gemacht) werden. Wo das Wirkliche unwirklich wird (zu werden scheint) — und die Phantasie auf einmal real: Da ist man in einem Text von Bejamin Stein. Seraphin mit Seelen aus Feuer tauchen hier auf, Selbstentzündungen der untreuen Liebhaber — überhaupt brennt hier ziemlich viel -: Engel, Golem und Rabbis, Worte und Namen und ähnliches bevölkeren dieses amüsante Verwirspiel auf vielen Ebenen der Erzählung und der Wirklichkeit (aber ist eine Wirklichkeit, in der es Engel gibt, Menschen, die selbst entzünden, Wiedergeburt/-erscheinen nach mehreren hundert Jahren als identische Person, ist so eine Wirklichkeit überhaupt „wirklich“?), angereichert mit religiösen Themen (und einigen Kuriosa, zumindest für mich, der ich mich in der jüdischen Religion so gar nicht auskenne). Und wie in Agententhrillern/-filmen/-serien wird sozusagen im nachhinein immer noch eine Ebene der Täuschung/Illusion/Erzählung/Fiktion eingebaut, die jeweils erst sichtbar wird, in dem sie zerstört wird, aufgelöst wird — und entsprechend rückwirkend den ganzen Text auflöst, entkernt, … Das ist ein alter Erzählertrick, gewiss, den Stein hier aber durchaus nett umsetzt. Manche Passagen sind für meinen Geschmack etwas krimihaft, manchmal auch etwas argl plauderend erzählt, zu sehr darauf angelegt, gemeinsame sache mit dem Leser machen. Mit Rationalität allein wird man diesem Buch über Engel, das zugleich ein vertrackter Mehrgenerationen-Familiengeschichte(n) im 20. Jahrhundert ist, in der alle mit allen zusammenhängen, kaum gerecht. Und sehr schön ist es übrigens auch, mal wieder ein in Leinen gebundenes Buch in der Hand zu haben — das liegt da gleich ganz anders …

Was weißt du schon? erwiderte die Stimme. Und das war der Satz, den er von nun an immer wieder hören sollte: Was weißt du schon? Sei nicht dumm. Es gibt ein Bild hinter dem Spiegel und eine Stadt tief unter dir. Es gibt Engel, die werden als Menschen geboren, und Menschen, die gehen in Flammen auf, weil die Buchstaben keck ihre Plätze tauschen und die Welt auf den Kopf stellen, nicht mehr als ein Spiel. (201f.)

Ein schöner, kurzer und knackiger Überblick aus der Rathjen-Werkstatt: Zugleich eine ganz kurze Einführung in die Biographie Schmidts und ein Überblick über sein Schaffen. Das geschieht vor allem im Modus der Kurzcharakteristik aller Werke, die Rathjen chronologisch abhandelt und so zugleich auch ein bisschen Rezeptionsgeschichte — vor allem für die nachgelassenen Publikationen und Edition — bietet. Dazu gehört, den jeweiligen Werken zugeordnet, ein doch recht ausführliches Verzeichnis der (wichtigen?) Sekundärliteratur — leider ohne Kommentar und deshalb also ein doch nicht ganz so potenter „Wegweiser“. Als Hilfsmittel und Anregung für den (noch) nicht vollständigen Schmidtianer ist Arno Schmdit lesen! aber trotzdem nützlich, auch wenn für meinen Geschmack die Textlein zu den Werken manchmal doch arg kurz geraten sind. Doch weil Rathjen ein guter Kenner des Schmidtschen-Kosmos ist, hat das Büchlein durchaus seinen Wert, der naturgemäß für Schmidt-Kenner geringer ist als für Novizen.

Ein schöner, kurzer und knackiger Überblick aus der Rathjen-Werkstatt: Zugleich eine ganz kurze Einführung in die Biographie Schmidts und ein Überblick über sein Schaffen. Das geschieht vor allem im Modus der Kurzcharakteristik aller Werke, die Rathjen chronologisch abhandelt und so zugleich auch ein bisschen Rezeptionsgeschichte — vor allem für die nachgelassenen Publikationen und Edition — bietet. Dazu gehört, den jeweiligen Werken zugeordnet, ein doch recht ausführliches Verzeichnis der (wichtigen?) Sekundärliteratur — leider ohne Kommentar und deshalb also ein doch nicht ganz so potenter „Wegweiser“. Als Hilfsmittel und Anregung für den (noch) nicht vollständigen Schmidtianer ist Arno Schmdit lesen! aber trotzdem nützlich, auch wenn für meinen Geschmack die Textlein zu den Werken manchmal doch arg kurz geraten sind. Doch weil Rathjen ein guter Kenner des Schmidtschen-Kosmos ist, hat das Büchlein durchaus seinen Wert, der naturgemäß für Schmidt-Kenner geringer ist als für Novizen.

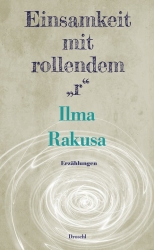

In Kürze: Ganz tolle Erzählungen sind hier zu finden, unbedingt empfehlenswert — wenn man kleine Geschichten zwischen Reportage und Momentaufnahme aus der Fremde Europas mit einem Hang zu leichter Melancholie und Traurigkeit mag. Meist geben sie kurze Einblicke in Leben und Charakter einer Person (die den Titel der jeweiligen Geschichte bildet), oft durch eine nahestende Erzählerin, einen Freund etwa. Das hat oft etwas von einer Pseudo-Reportage, wie es etwa eingearbeitete Zitate der Protagonisten einer Erzählung zur Darstellung ihres Hintergrunds, ihrer Geschichte nutzt, als stammten sie aus einem Gespräch. Dazu passt auch die Schlichtheit der Sätze — zumindest syntaktisch, lexikalisch ist das durchaus kunstvoll: Daher kommt auch der lyrische, oft leicht schwebende Ton der Erzählerinnen aus der Feder Rakusas.

In Kürze: Ganz tolle Erzählungen sind hier zu finden, unbedingt empfehlenswert — wenn man kleine Geschichten zwischen Reportage und Momentaufnahme aus der Fremde Europas mit einem Hang zu leichter Melancholie und Traurigkeit mag. Meist geben sie kurze Einblicke in Leben und Charakter einer Person (die den Titel der jeweiligen Geschichte bildet), oft durch eine nahestende Erzählerin, einen Freund etwa. Das hat oft etwas von einer Pseudo-Reportage, wie es etwa eingearbeitete Zitate der Protagonisten einer Erzählung zur Darstellung ihres Hintergrunds, ihrer Geschichte nutzt, als stammten sie aus einem Gespräch. Dazu passt auch die Schlichtheit der Sätze — zumindest syntaktisch, lexikalisch ist das durchaus kunstvoll: Daher kommt auch der lyrische, oft leicht schwebende Ton der Erzählerinnen aus der Feder Rakusas.

Immer wieder werden beschädigte Leben erzählen: Heimatverlust oder überhaupt Heimatlosigkeit, das (ewige) Weiterziehen, die Suche nach einem Platz/Ort (nicht nur, aber auch geographisch) im Leben bestimmen den Weg der Protagonisten, die ganz überwiegend suchend sind, sich auf dem Weg beinden, immer unterwegs — nach Leben, Sinn etc., auch nach Erleuchtung (mehrmals suchen sie die ganz plakativ in Indien): entwurzelte Menschen der Moderne zeigt Rakusa uns. Momentan oder zeitweise, vorübergehend kann die Einsamkeit aufgehoben oder suspendiert werden — in Freundschaft(en) und Liebe etwa, wobei die Enthebung aus der Einsamkeit immer als solche, als nicht dauernde Erleichterung, auch wahrgenommen und erkannt wird: Das Bewusstsein der Endlichkeit der „Geselligkeit“ ist immer vorhanden, ihre Fragilität gewusst. So spielen sich in den Figuren Drama und Trauma der Gegenwart ab: Kapitalismus, Krieg und Krankheiten als Verursacher der „Störung“. Und: Europa außerhalb Deutschlands/Mitteleuropa wird gezeigt, mit Krieg und Kriegsfolgen, Armut, Leere, Verzweiflung, Leid, Trauer und Traurigkeit — ohne deshalb total schwarz zu sein, grundiert diese dunkle Erfahrung doch nicht nur das Leben der Protagonistinnen, sondern auch den Ton der meisten Erzählungen: dunkel, aber nicht depressiv; hart, aber nicht verzweifelt. Auch die Orte sind keineswegs alles Idyllen: Koljansk etwa wird als reiner Höllenort erzählt: Trostlos, aussichtslos, rettungslos: „Ein Punkt, der bald verschwunden sein wird. Dort.“ (158) — das sind zugleich die letzten Worte des Buches — die dem Ganzen noch einemal einen etwas überraschend düsternen, trostlos-grauen Dreh geben

Wie geht das: im Leben eine Seite umwenden? Aussteigen, weggehen, auf nichts hoffen als auf die Richtigkeit der Entscheidung. (73)

Wir waren kurz sehr lange weg gewesen. (79)

Demokratien sind labile Gebilde, Dauerhaftigkeit gibt es nicht, die Demokratie muss immer neu hergestellt werden. Deswegen benötigen sie Entscheidungen, Reagieren — und Entwicklung, sie verzeihen aber auch Fehler. Ganz besonders gilt das für Momente der Krise. Müller zeigt das anhand “der” Krise der modernen Demokratien nach dem Ersten Weltkrieg am Ende der 1920er Jahre, im Umfeld der Wirtschaftskrise. Dabei zeigt Müller auch, wie eng soziale Demokratie (mit ihrer Umverteilung (die aus dem Gleichheitspostulat resultiert), also der „Wohlfahrtsstaat“ und demokratische Organisation sowie Gesinnung (der Bevölkerung) im 20. Jahrhundert in Europa (und den USA) zusammenhängen.

Demokratien sind labile Gebilde, Dauerhaftigkeit gibt es nicht, die Demokratie muss immer neu hergestellt werden. Deswegen benötigen sie Entscheidungen, Reagieren — und Entwicklung, sie verzeihen aber auch Fehler. Ganz besonders gilt das für Momente der Krise. Müller zeigt das anhand “der” Krise der modernen Demokratien nach dem Ersten Weltkrieg am Ende der 1920er Jahre, im Umfeld der Wirtschaftskrise. Dabei zeigt Müller auch, wie eng soziale Demokratie (mit ihrer Umverteilung (die aus dem Gleichheitspostulat resultiert), also der „Wohlfahrtsstaat“ und demokratische Organisation sowie Gesinnung (der Bevölkerung) im 20. Jahrhundert in Europa (und den USA) zusammenhängen.

Demokratie will Müller verstanden wissen als Prozess, ständige Diskussion, Vergewisserung und Anpassung sind notwendig und wesenhaft. Das geschieht nicht in allen Ländern und Gesellschaften gleichzeitig und auf gleiche Weise. Für Deutschland stellt er etwa fest:

Demokratie als Kultur und Lebensweise musste in Deutschland mit besonderem Nachdruck verankert werden, weil Kriegsverlauf und Niederlage eine schwierige Ausgangslage geschaffen hatten: Die Kriegsniederlage führte zur Demokratie, was die Demokratie belastete. (81)

Und später heißt es:

Es bedurfte einer gewaltigen Erschütterung, um dieses Gefüge ins Wanken zu bringen. Die Weltwirtschaftskrise ließ die Entwicklung, die den Zeitgenossen seit dem Ersten Weltkrieg unaufhaltsam erschienen war, stillstehen. Das war nicht der Untergang. Aber die Routinen und Konventionen der Demokratien, die auch unter großem Druck so lange so gut funktioniert hatten, gerieten ins Stottern. Jetzt kam es auf kluges Regieren an, jetzt konnte jeder falsche Schritt in den Abgrund führen, jetzt waren antidemokratische Kräfte und Traditionen imstande, zur Bedrohung zu werden. Die liberale und soziale Demokratie war nicht am Ende. Sie ging sogar gestärkt aus der großen Krise hervor. Nur nicht in Deutschland. (112f.)

Das ist genau der Punkt, um den dieser Essay kreist: Die Entwicklung der Geschichte war — auch in Deutschland — keine zwangsläufige, der Weg aus der Krise hätte auch anders aussehen können. Versagen sieht Müller hier vor allem bei Brüning, dem er bescheinigt:

Vom Blickwinkel der Geschichte der Demokratie aus war es nicht diese oder jene Maßnahme der Brüning-Regierung, die den Untergang der Demokratie einleitete, nicht das Sparen selbst, sondern ein fundamentales intellektuelles Versagen, die Unfähigkeit, Politik in einer der Demokratie angemessenen Komplexität zu denken. (120)

Die Modi, Lösungen oder Strategien zur Bewältigung der Krise der Demokratie, darauf weist Müller ausdrücklich hin, hätten aber gerade das zur Bedingung gehabt: Die Beherrschung des „Theaters der Demokratie“ (127) — das scheint für Müller nicht nur der/ein wesentlicher Unterscheid zwischen Brüning und Roosevelt zu sein, sondern ein wesentliches Element erfolgreicher Krisenbewältigung. Zumindest kann man sein Lob von Roosevelts „demokratische[m] Experimentieren“ (129), das Müller wohl als angemessenstes Verfahren, die Krise zu be-/überwältigen, ansieht, so sehen.

Im Grunde ist das auch schon ein wesentlicher Teil des Hauptarguments: „Wirtschaftswachstum, Wohlfahrtsstaat und Demokratie waren unauflöslich miteinander verwoben.“ (138f.). Und da sind, gerade in Krisenzeiten, für Müller handelnde Personen gefragt, Individuen (hier eben Politiker (& Keynes ;-))), die diese Komplexität erkennen und zugleich im demokratischen Diskurs (dem “Theater”) angemessen argumentieren können. In allen seinen Beispielen macht Müller Aktive aus, die die Demokratie „retten“ (oder im falle Brünings, eben nicht). Angelegt ist das dabei durchaus in Strukturen, aber die Notwendigkeit der/einer Entscheidung und — das ist im demokratischen Handeln eben immer genauso wichtig — des Überzeugens bleibt (als vornehmlich individuelle Leistung!).

Als konkrete Überlebensstrategien von Demokratien identifiziert Müller dann vor allem drei Momente: Erstens die „soziale Stabilisierung durch Sozialpolitik“ (das heißt auch, in wirtschaftlichen Krisenzeiten die staatlichen Investitionen auszuweiten statt blind zu sparen), zweitens die „politische Integration durch demokratisches Pathos, durch Partizipation und Mobilisierung der Bürger“ und drittens eine Wirtschaftspolitik mit intensivem eingreifen in ökonomische Strukturen, „ohne Rücksicht auf ökonomische Effizienz“, d.h. hier v.a. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (152). Das kann man übrigens, so deutet Müller sehr vorsichtig an, durchaus auch für die gegenwärtige Krise als Lösungsfaktoren annehmen … Über alle Krisen hinaus aber gilt:

Demokratien mussten sich ihrer ständigen Gefährdung auch in guten Zeiten bewusst bleiben. Unter allen Umständen galt es, ihr zivilisatorischen Minimum zu bewahren. (152)

Seltsam: das fesselt oder berührt mich so gar nicht — ohne dass ich sagen könnte, warum. Irgendwie zünden die Bilder nicht, die Sprache (Stil und Form) setzt sich nicht fest, die Inhalte interessieren mich nicht. Die Formlosigkeit (gerne in langen Zweizeiler) ist zwar irgendwie gefühlt kookbooks-typisch, aber ich erkenne nichts, was die Texte für mich interessant machte. Vielleicht braucht’s nochmal eine Re-Lektüre in ein paar Wochen — wer weiß, möglicherweise sieht der Leseeindruck dann schon ganz anders aus …

Seltsam: das fesselt oder berührt mich so gar nicht — ohne dass ich sagen könnte, warum. Irgendwie zünden die Bilder nicht, die Sprache (Stil und Form) setzt sich nicht fest, die Inhalte interessieren mich nicht. Die Formlosigkeit (gerne in langen Zweizeiler) ist zwar irgendwie gefühlt kookbooks-typisch, aber ich erkenne nichts, was die Texte für mich interessant machte. Vielleicht braucht’s nochmal eine Re-Lektüre in ein paar Wochen — wer weiß, möglicherweise sieht der Leseeindruck dann schon ganz anders aus …

Nette Momente hat das nämlich schon — zum Beispiel im ersten Zyklus, „zerbeultes gelände“: Der Wald, der wie auf Drogen scheint. Überhaupt spielen Zeichen (in) der Natur eine Rolle: das heißt nicht zufällig „zerbeultes gelände“, geht es doch immer wieder um die Einwirkung und die Eingriffe der Menschen in die Natur bzw. den Wald. Aber dann lese ich eben auch vieles, was mir nur seltsam und gewollt erscheint: wie gesagt, die Resonanz fehlt bei mir (was durchaus an diesem spezifischen Leser liegen kann): das sind nur lose gereihte gewollte Bilder für mich, nach den ersten Seiten ist aber auch dieser Reiz weg.

wir lehnen an der grenze zum gewitter,

schütteln die köpfe.unter unseren füßen

dehnt sich der steg. (11, zerbeultes gelände)

Ein hartes, sehr hartes und grausames Buch. War Porn sammelt Kriegsfotografie aus Irak und Afghanistan vor allem, die in Zeitungen und Zeitschriften nicht gedruckt wird. Sie zeigt nämlich vor allem die Opfer, die Reste, die von Menschen manchmal nur noch übrig bleiben, nach dem der Krieg über sie hinweg gegangen ist. Aber das ist eben auch eminent wichtig, so etwas zu sehen, sich selbst zuzumuten — Krieg, Gewalt passiert ja nicht einfach, sondern wird gemacht. Von Menschen. Überall und immer wieder. Daran muss man erinnern: wie das aussieht — abseits der schicken Kampfjets oder der harmlos verniedlichten “Drohnen”. Klug ist das insofern, als Bangert sehr wohl um die „Normalität“ seiner Bilder weiß: Die sind — und das gilt eben leider auch für das dargestellte — keineswegs außergewöhnlich. Ungewöhnlich ist nur, dass sie gezeigt werden. Das — als Buch — zu loben, hat einen bitteren Beigeschmack: Denn das ist zwar durchaus ein schönes Buch, schöner wäre es aber, wenn es War Porn gar nicht gäbe.

Ein hartes, sehr hartes und grausames Buch. War Porn sammelt Kriegsfotografie aus Irak und Afghanistan vor allem, die in Zeitungen und Zeitschriften nicht gedruckt wird. Sie zeigt nämlich vor allem die Opfer, die Reste, die von Menschen manchmal nur noch übrig bleiben, nach dem der Krieg über sie hinweg gegangen ist. Aber das ist eben auch eminent wichtig, so etwas zu sehen, sich selbst zuzumuten — Krieg, Gewalt passiert ja nicht einfach, sondern wird gemacht. Von Menschen. Überall und immer wieder. Daran muss man erinnern: wie das aussieht — abseits der schicken Kampfjets oder der harmlos verniedlichten “Drohnen”. Klug ist das insofern, als Bangert sehr wohl um die „Normalität“ seiner Bilder weiß: Die sind — und das gilt eben leider auch für das dargestellte — keineswegs außergewöhnlich. Ungewöhnlich ist nur, dass sie gezeigt werden. Das — als Buch — zu loben, hat einen bitteren Beigeschmack: Denn das ist zwar durchaus ein schönes Buch, schöner wäre es aber, wenn es War Porn gar nicht gäbe.

What you see in this book is my personal experience. And in a way it’s yours, too, because these things happened in your lifetime. You as a viewer are complicit. (3)

außerdem:

- Peter Weiss, Ästhetik des Widerstands — großartig und erschlagend, fesselnd und langweilend ohne Ende (je nach dem, wo man gerade ist — im 2. Buch hatte ich ganz schöne Durchhänger …)

- Johann Beer (das “Tagebuch”, Jucundi Jucundissimi wunderliche Lebens-Beschreibung u.a.)

- Christian Reuter, Schmelmuffskys wahrhafftige curiöse und sehr gefährliche Reisebeschreibung zu Wasser und Lande

- Joseph Roth, Das falsche Gewicht. Die Geschichte eines Eichmeisters

- Max Frisch, Tagebuch 1966–1971

Schreibe einen Kommentar