Viel zu lange gewartet mit der nächsten Aus-Lese, deswegen ist das jetzt eine Auslese der Aus-Lese …

„Ein Buch ist schön, wenn die Gestaltung zum Inhalt paßt.“ (71) — in diesem kleinen, harmlosen Satz steckt eigentlich schon das gesamte gestalterische Credo Forssmans (dessen Name ich immer erst beim zweiten Versuch richtig schreibe …) drin. Forssman, als Gestalter und Setzer der Spätwerke Arno Schmidts schon fast eine Legende, inzwischen auch durch die Neugestaltung der Reclamschen “Universal Bibliothek” in fast allen Händen, will in diesem kleinen Büchlein — 79 Seiten sind nicht viel, wenn es um Buchgestaltung, Typographie, Herstellung und all das drumherum gehen soll — zeigen, wie er selbst Bücher gestaltet, das heißt, nach welchen Kriterien er arbeitet. Ein Werkstattbericht soll das sein — und das ist es auch, nicht nur, weil es so aussieht.

„Ein Buch ist schön, wenn die Gestaltung zum Inhalt paßt.“ (71) — in diesem kleinen, harmlosen Satz steckt eigentlich schon das gesamte gestalterische Credo Forssmans (dessen Name ich immer erst beim zweiten Versuch richtig schreibe …) drin. Forssman, als Gestalter und Setzer der Spätwerke Arno Schmidts schon fast eine Legende, inzwischen auch durch die Neugestaltung der Reclamschen “Universal Bibliothek” in fast allen Händen, will in diesem kleinen Büchlein — 79 Seiten sind nicht viel, wenn es um Buchgestaltung, Typographie, Herstellung und all das drumherum gehen soll — zeigen, wie er selbst Bücher gestaltet, das heißt, nach welchen Kriterien er arbeitet. Ein Werkstattbericht soll das sein — und das ist es auch, nicht nur, weil es so aussieht.

Locker plaudert er, könnte man sagen, über die Arbeit an der Herstellung eines Buches. Das betrifft letztlich all die Aspekte, die über den “reinen” Text als Inhalt hinausgehen: Typographie, Satz, Format, Herstellung, Umschlag und vieles mehr. Forssman plaudert, sage ich, weil er sich dezidiert als Theorie-Verächter darstellt. Letztlich sind das alles Regel- und Geschmackfragen: Ein Buch ist schön, wenn es gut ist — und es ist gut, wenn es schön ist. Viel mehr steckt da eigentlich nicht dahinter. Forssman sieht Buchgestaltung ausdrücklich als Kunsthandwerk, das bestimmten Regeln gehorcht. Die — und den guten Geschmack bei der Beurteilung ihrer Anwendung — lernt man, indem man andere Bücher der Vergangenheit (und Gegenwart) anschaut und studiert. Freiheit und Tradition bzw. Regel sind die Pole, zwischen denen jeder Kunsthandwerker sich immer wieder verortet. Beim Lesen klingt das oft traditioneller und langweiliger, als Forsmanns Bücher dann sind. Das liegt wahrscheinlich nicht zuletzt daran, dass er sehr stark auf eine ausgefeilte und konsequente Durchgestaltung des gesamten Buches Wert legt — vom Bindungsleim bis zur korrekten Form der An- und Abführungsstriche hat er alles im Blick. Und, darauf weist er auch immer wieder hin, Regelhaftigkeit und Tradition heißt ja nicht, dass alles vorgegeben ist: Es gibt Freiheitsgrade, die zu nutzen im Sinne einer Interpretation des vorliegenden Textes die Aufgabe des Buchgestalters ist. Und dabei gilt dann doch wieder:

Die Beweislast liegt immer beim Veränderer, in der Typographie erst recht. (42)

Ein ganz schöner Brocken, und ein ganz schön heftiger dazu. Nicht wegen der literarirschen Form, sondern wegen des Inhalts — der ist nicht immer leicht verdaulich. Es geht um Bulgarien unter sozialistischer/kommunistischer Herrschaft, genauer gesagt, um die “Arbeit” und die Verbrechen der Staatssicherheit. Das erzählt Trojanow auf der Grundlage von Archivakten, die zum Teil auch ihren Weg ins Buch gefunden haben (seltsamerweise werden sie — und nur sie — in kleinschreibung angekündigt …). Trojanow konstruiert eine Geschichte aus zwei Polen — Macht und Widerstand natürlich — die sich in zwei Männern niederschlagen und recht eigentlich, das wird ganz schnell klar, personifizieren. Die sind dadurch für meinen Geschmack manchmal etwas eindimensional geworden: Der eine ist eben die mehr oder weniger reine Verkörperung des Prinzipes Widerstand, der anderen der Macht (bzw. des prinzipienlosen Opportunismus). In abwechselnden Kapiteln wechselt auch immer die Perspektive entsprechend. Geschickt gelingt Trojanow dabei ein harmonischer Aufbau, der Informationen sehr harmonisch und allmählich weitergibt. Seinen hauptsächlichen Reiz zieht Macht und Widerstand vielleicht aber doch daraus, dass es sozusagen Literatur mit Wahrheitsanspruch ist, den Fiktionalitätspakt also aufkündigt (und daran im Text durch die eingestreuten Aktenübersetzungen, die sonst für den literarischen Text wenig tun, immer wieder erinnert). Das macht die Bewertung aber zugleich etwas schwierig: Als rein literarischer Text überzeugt es mich nicht, in seiner Doppelfunktion als Literatur und historisch-politische Aufklärung ist es dagegen großartig.

Ein ganz schöner Brocken, und ein ganz schön heftiger dazu. Nicht wegen der literarirschen Form, sondern wegen des Inhalts — der ist nicht immer leicht verdaulich. Es geht um Bulgarien unter sozialistischer/kommunistischer Herrschaft, genauer gesagt, um die “Arbeit” und die Verbrechen der Staatssicherheit. Das erzählt Trojanow auf der Grundlage von Archivakten, die zum Teil auch ihren Weg ins Buch gefunden haben (seltsamerweise werden sie — und nur sie — in kleinschreibung angekündigt …). Trojanow konstruiert eine Geschichte aus zwei Polen — Macht und Widerstand natürlich — die sich in zwei Männern niederschlagen und recht eigentlich, das wird ganz schnell klar, personifizieren. Die sind dadurch für meinen Geschmack manchmal etwas eindimensional geworden: Der eine ist eben die mehr oder weniger reine Verkörperung des Prinzipes Widerstand, der anderen der Macht (bzw. des prinzipienlosen Opportunismus). In abwechselnden Kapiteln wechselt auch immer die Perspektive entsprechend. Geschickt gelingt Trojanow dabei ein harmonischer Aufbau, der Informationen sehr harmonisch und allmählich weitergibt. Seinen hauptsächlichen Reiz zieht Macht und Widerstand vielleicht aber doch daraus, dass es sozusagen Literatur mit Wahrheitsanspruch ist, den Fiktionalitätspakt also aufkündigt (und daran im Text durch die eingestreuten Aktenübersetzungen, die sonst für den literarischen Text wenig tun, immer wieder erinnert). Das macht die Bewertung aber zugleich etwas schwierig: Als rein literarischer Text überzeugt es mich nicht, in seiner Doppelfunktion als Literatur und historisch-politische Aufklärung ist es dagegen großartig.

Eine interessante Lektüre bietet diese Geschichte Europas, sie ist durchaus erfrischend, die extreme Verknappung. Aber halt auch immer wieder problematisch — vieles fehlt, vieles ist ungenau bis fehlerhaft. Aber um Vollständigkeit (der behandelten Themen oder der Darstellung) kann es in einer “kürzesten Geschichte” natürlich überhaupt nicht gehen.

Eine interessante Lektüre bietet diese Geschichte Europas, sie ist durchaus erfrischend, die extreme Verknappung. Aber halt auch immer wieder problematisch — vieles fehlt, vieles ist ungenau bis fehlerhaft. Aber um Vollständigkeit (der behandelten Themen oder der Darstellung) kann es in einer “kürzesten Geschichte” natürlich überhaupt nicht gehen.

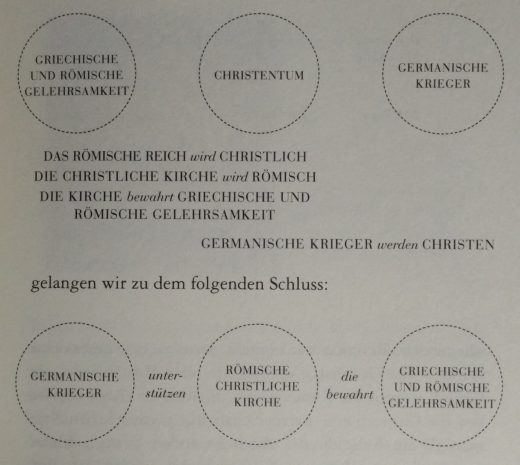

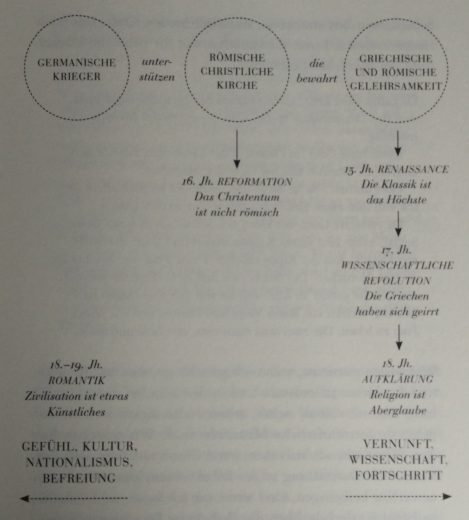

Hirst geht es im ersten Teil — „Die kürzeste Version der Geschichte“ überschrieben — vor allem um die Formierung Europas: Wie wurde Europa das, was es heute ist (oder vor wenigen Jahren war)? Er stützt sich dabei vor allem auf drei Phänomene und siedelt das maßgeblich im Übergang von Antike zu Mittelalter an: Europa ist die Verbindung von der „Kultur des antiken Griechenlands und Roms“, dem Christentum und der „Kultur der germanischen Krieger“. Immer wieder betont er, dass Europa als Idee und Gestalt eben maßgeblich eine Mischung sei. Und die versteht man nur, wenn man ihre Genese im Blick hat (das alles gilt übrigens für ihn bis in die Jetztzeit — ich bin mir nicht sicher, ob er dabei nicht doch die Macht & Notwendigkeit der Geschichte überschätzt …): Nur mit Kenntnis dieser Wurzeln versteht man also die Gegenwart. Er fasst seine Überlegungen zum Zusammenwirken seiner Grundfaktoren immer wieder in schönen Diagrammen zusammen, die dann zum Beispiel so aussehen:

- (Seite 31)

- (Seite 61)

Die ersten Teile — wo es um die eigentliche Geschichte und Formierung Europas als Europa geht — sind dabei gar nicht so schlecht: Natürlich ist das alles sehr verkürzt, aber übrigens auch gut lesbar. Danach, wo es unter Überschriften wie „Einfälle und Eroberungen“, „Staatsformen“, „Kaiser und Päpste“ um Linien und Tendenzen der europäischen Geschichte in Mittelalter und Neuzeit geht, wird es für meinen Geschmack aber zu episodisch und auch historisch oft zu ungenau. In der Konzeption fehlt mir zu viel Kultur und Kulturgeschichte: Hirst geht weitestgehend von klassischer politischer Geschichte aus, ergänzt das noch um etwas Philosophie und ein bisschen Religion. Und: Hirst denkt für meinen Geschmack auch zu sehr in modernen Begriffen, was manchmal zu schiefen Bewertungen führt (übrigens auch anderen bei Historikern (immer noch) ein beliebter Fehler …)

Manche Wertung und Einschätzung stößt bei mir auf größeren Widerstand. Manchmal aber auch einfaches handwerkliches Pfuschen, wenn Hirst etwa Davids Zeichnung „Schwur im Ballhaus“ unhinterfragt als getreues Abbild einer wirklichen Handlung am Beginn der Französischen Revolution liest und interpretiert (dass er den Leser sonst mit Quellen nicht weiter behelligt, ist natürlich dem Format geschuldet). Seltsam fand ich auch sein Bild der mittelalterlichen Kirche vor Gregor VII und ihr Verhältnis zur Politik: „Örtliche Machthaber und die Monarchen Europas hatten sie [die Kirche] untergraben, schlechtgemacht und ausgeplündert.“ (149) — eindeutiger kann man kaum Position beziehen …

Damit ist Hirst insgesamt also sicher nicht die letzte Autorität zur Geschichte Europas, nichtsdestotrotz aber durchaus eine stimulierende Lektüre. So weit wie Gustav Seibt, der das in der SZ ein “Meisterwerk der Vereinfachung” nannte, würde ich allerdings nicht gehen.

Zum 100. Geburtstag des großen Roland Barthes hat Suhrkamp seinen kleinen Text über den Pariser Eiffelturm in einem schön gemachten Büchlein mit ergänzenden Fotos veröffentlicht (das bei mir allerdings schon beim ersten Lesen zerfiel …). Barthes untersucht nicht nur, was der Eiffelturm eigentlich ist — nämlich ein (annähernd) leeres Zeichen -, sondern vor allem, was er bedeutet und was er mit Paris und dem Beobachter oder besser Betrachter macht. So konstatiert er unter anderem, dass der Eiffelturm einen neuen Blick (aus der Höhe eben) auf die Stadt als neue Natur, als menschlichen Raum ermöglicht und eröffnet. Und damit ist der Eiffelturm für Barthes die Materialisation dessen, was die Literatur im 19. Jahrhundert schon längst geleistet hatte, nämlich die Ermöglichung, die Struktur der Dinge (als “konkrete Abstraktion”) zu sehen und zu entziffern. Der besondere Kniff des Eiffelturms besteht und darin, dass er — im Unterschied zu anderen Türmen und Monumenten — kein Innen hat: „Den Eiffelturm besichtigen heißt sich zu seinem Parasiten, nicht aber zu seinem Erforscher machen.“ (37), man gleitet immer nur auf seiner Oberfläche.

Zum 100. Geburtstag des großen Roland Barthes hat Suhrkamp seinen kleinen Text über den Pariser Eiffelturm in einem schön gemachten Büchlein mit ergänzenden Fotos veröffentlicht (das bei mir allerdings schon beim ersten Lesen zerfiel …). Barthes untersucht nicht nur, was der Eiffelturm eigentlich ist — nämlich ein (annähernd) leeres Zeichen -, sondern vor allem, was er bedeutet und was er mit Paris und dem Beobachter oder besser Betrachter macht. So konstatiert er unter anderem, dass der Eiffelturm einen neuen Blick (aus der Höhe eben) auf die Stadt als neue Natur, als menschlichen Raum ermöglicht und eröffnet. Und damit ist der Eiffelturm für Barthes die Materialisation dessen, was die Literatur im 19. Jahrhundert schon längst geleistet hatte, nämlich die Ermöglichung, die Struktur der Dinge (als “konkrete Abstraktion”) zu sehen und zu entziffern. Der besondere Kniff des Eiffelturms besteht und darin, dass er — im Unterschied zu anderen Türmen und Monumenten — kein Innen hat: „Den Eiffelturm besichtigen heißt sich zu seinem Parasiten, nicht aber zu seinem Erforscher machen.“ (37), man gleitet immer nur auf seiner Oberfläche.

Damit und durch die Etablierung eines neuen Materials — dem Eisen statt dem Stein — verkörpert der Eiffelturm einen neuen Wert — den der funktionellen Schönheit. Gerade durch seine Nutzlosigkeit (die ihn vor seiner Erbauung so suspekt machte) befähigt ihn besonders — weil keine tatsächliche Nutzung sich mit einmengt -, zum Symbol der Stadt Paris zu werden: “Der Eiffelturm ist durch Metonymie Paris geworden.” (51) — und mehr noch, er ist “die ungehemmte Metapher” überhaupt: “Blick, Objekt, Symbol, der Eiffelturm ist alles, was der Mensch in ihn hineinlegt.” (63). Genau das ist es natürlich, was ihn für den strukturalistischen Semiotiker Barthes so interessant und anziehend macht. Und diese Faszination des Autors merkt man dem Text immer wieder an.

Grau

nass

trüb

ein Schweizer Wetter

ziemlich ab vom Schuss (5)

- so fängt das “Satzgewitter” von Michael Fehrs Simeliberg an. Die Methode bleibt über die fast 140 Seiten gleich: Die Sätze der harten, schweizerisch gefärbten Prosa werden durch ihre Anordnung der Lyrik angenähert (das typographische Dispositiv ist sogar ganz unverfälscht das der Lyrik), statt Satzzeichen benutzt Fehr Zeilenumbrüche. Diese zeilenweise Isolierung von Satzteilen und Teilsätzen verleiht dem Text nicht nur eine eigenartige Gestalt, sondern auch ein ganz eigenes Leseerlebnis: Das ist im Kern “echte” Prosa, die durch ihre Anordnung aber leicht wird, den Boden unter den Füßen verliert, ihre Festigkeit und Sicherheit (auch im Bedeuten und Meinen) aufgegeben hat: Sicher im Sinne von unverrückt und wahr ist hier kaum etwas, die Form lässt alles offen. Dabei ist die erzählte Geschichte in ihrem Krimicharakter (der freilich keine “Auflösung” erfährt) beinahe harmlos: Ein abgelegener Hof, seltsame Todesfälle, eine gigantische Explosion, eine Untersuchung, die Konfrontation von Dorf und Stadt, von Einheimischen und Zugezogenen. Genau wie die Geschichte bleibt alles im Ungefähren, im Düsteren und Schlammigen — die Figuren sind Schattenrisse, ihre Motivation wie ihre Sprache bruchstückhaft. Und genau wie die Menschen (fast) alle seltsame Sonderlinge sind, ist auch der Text sonderbar — aber eben sonderbar faszinierend, vielleicht gerade durch seine Härte und die abgründige Dunkelheit, die er ausstrahlt. Und die Fehr weder mildern will noch kann durch eine “angenehmere”, das heißt den Lesererwartungen mehr entsprechende, Erzählweise.

- so fängt das “Satzgewitter” von Michael Fehrs Simeliberg an. Die Methode bleibt über die fast 140 Seiten gleich: Die Sätze der harten, schweizerisch gefärbten Prosa werden durch ihre Anordnung der Lyrik angenähert (das typographische Dispositiv ist sogar ganz unverfälscht das der Lyrik), statt Satzzeichen benutzt Fehr Zeilenumbrüche. Diese zeilenweise Isolierung von Satzteilen und Teilsätzen verleiht dem Text nicht nur eine eigenartige Gestalt, sondern auch ein ganz eigenes Leseerlebnis: Das ist im Kern “echte” Prosa, die durch ihre Anordnung aber leicht wird, den Boden unter den Füßen verliert, ihre Festigkeit und Sicherheit (auch im Bedeuten und Meinen) aufgegeben hat: Sicher im Sinne von unverrückt und wahr ist hier kaum etwas, die Form lässt alles offen. Dabei ist die erzählte Geschichte in ihrem Krimicharakter (der freilich keine “Auflösung” erfährt) beinahe harmlos: Ein abgelegener Hof, seltsame Todesfälle, eine gigantische Explosion, eine Untersuchung, die Konfrontation von Dorf und Stadt, von Einheimischen und Zugezogenen. Genau wie die Geschichte bleibt alles im Ungefähren, im Düsteren und Schlammigen — die Figuren sind Schattenrisse, ihre Motivation wie ihre Sprache bruchstückhaft. Und genau wie die Menschen (fast) alle seltsame Sonderlinge sind, ist auch der Text sonderbar — aber eben sonderbar faszinierend, vielleicht gerade durch seine Härte und die abgründige Dunkelheit, die er ausstrahlt. Und die Fehr weder mildern will noch kann durch eine “angenehmere”, das heißt den Lesererwartungen mehr entsprechende, Erzählweise.

Auch wieder ein nettes, sympathisches Büchlein: In über 60 kurzen Geschichten, Anekdoten, Skizzen hinterfragt Henrici (den man sich wohl als alter ego des Literaturwissenschaftlers Frey vorstellen darf) den Alltag der Gegenwart, unser Tun und unser Sprechen. Das ist einfach schön verspielt, verliebt ins Spielen, genauer gesagt, ins Wortspiel: Durch das spielerische Arbeiten mit gedankenlos geäußerten Worten und Sätzen, mit Gemeinplätzen, hinsichtlich ihres Klanges und ihrer Semantik bringt Frey immer wieder die Bedeutungen zum Tanzen. Das sind oft oder sogar überwiegend gar keine weltverändernden Beobachtungen, die diese Miniaturen erzählen. Aber sie haben die Kraft, das Alltägliche, das Normale, das man immer wieder als Gegeben unhinterfragt einfach so hinnimmt und weiterführt, für die Beobachtung und Inspektion zu öffnen: Denn im spielerischen Verdrehen der Worte zeigt Frey immer wieder, was die eigentlich leisten (können), wenn man sie nicht bloß unbedacht äußert, sondern auch in banalen Situationen auf ihre Möglichkeiten und Bedeutungen abklopft — da kommt Erstaunliches, oft ausgesprochen Komisches dabei heraus. Eine sehr sympathische (und leicht zugängliche) Art des (Sprach)Philosophierens …

Auch wieder ein nettes, sympathisches Büchlein: In über 60 kurzen Geschichten, Anekdoten, Skizzen hinterfragt Henrici (den man sich wohl als alter ego des Literaturwissenschaftlers Frey vorstellen darf) den Alltag der Gegenwart, unser Tun und unser Sprechen. Das ist einfach schön verspielt, verliebt ins Spielen, genauer gesagt, ins Wortspiel: Durch das spielerische Arbeiten mit gedankenlos geäußerten Worten und Sätzen, mit Gemeinplätzen, hinsichtlich ihres Klanges und ihrer Semantik bringt Frey immer wieder die Bedeutungen zum Tanzen. Das sind oft oder sogar überwiegend gar keine weltverändernden Beobachtungen, die diese Miniaturen erzählen. Aber sie haben die Kraft, das Alltägliche, das Normale, das man immer wieder als Gegeben unhinterfragt einfach so hinnimmt und weiterführt, für die Beobachtung und Inspektion zu öffnen: Denn im spielerischen Verdrehen der Worte zeigt Frey immer wieder, was die eigentlich leisten (können), wenn man sie nicht bloß unbedacht äußert, sondern auch in banalen Situationen auf ihre Möglichkeiten und Bedeutungen abklopft — da kommt Erstaunliches, oft ausgesprochen Komisches dabei heraus. Eine sehr sympathische (und leicht zugängliche) Art des (Sprach)Philosophierens …

Zu diesem ganz wunderbaren Büchlein mit dem zauberhaften Titel Meiner Buchstabeneuter Milchwuchtordnung von Titus Meyer, das voller faszinierend artistischer Sprachkunstwerke steckt, habe ich schon vor einiger Zeit ein paar Sätze verloren: klick.

Bilder deiner großen Liebe ist ein unveröffentlichtes und auch unfertiges Manuskript aus dem Nachlass Wolfgang Herrndorfs, das Kathrin Passig und Marcus Gärtner (die mit Herrndorf eng bekannt/befreundet waren) zur Veröffentlichung “arrangiert” haben. Denn das vorhandene Textmaterial setzt an verschiedenen Stellen des geplanten Romans an und ist auch unterschiedlich stark ausgearbeitet. Das merkt man auch beim Lesen — einiges passt (etwa chronologisch und topographisch) nicht zusammen, an einigen Stellen brechen Episoden mit Stichworten oder Halbsätzen ab. Trotzdem liest man eben Herrndorf: Wieder eine Art Road-Novel, diesmal von der “verrückten” Isa auf ihrem Weg durch das Land berichtend, wobei sie einige spannende Begegnungen erlebt. Ein sehr bunter, etwas chaotischer und deutlich unfertiger Text — ich bin mir nicht sicher, ob Herrndorf damit ein Gefallen getan wurde, das noch zu veröffentlichen. Sicher, das ist nett zu lesen. Aber in dieser Form ist es eben überhaupt nicht auf der Ebene, auf der Herrndorfs andere Texte angesiedelt sind. Für Herrndorf-Fans sicher ein Muss, die anderen können das ohne großen Verlust auslassen.

Bilder deiner großen Liebe ist ein unveröffentlichtes und auch unfertiges Manuskript aus dem Nachlass Wolfgang Herrndorfs, das Kathrin Passig und Marcus Gärtner (die mit Herrndorf eng bekannt/befreundet waren) zur Veröffentlichung “arrangiert” haben. Denn das vorhandene Textmaterial setzt an verschiedenen Stellen des geplanten Romans an und ist auch unterschiedlich stark ausgearbeitet. Das merkt man auch beim Lesen — einiges passt (etwa chronologisch und topographisch) nicht zusammen, an einigen Stellen brechen Episoden mit Stichworten oder Halbsätzen ab. Trotzdem liest man eben Herrndorf: Wieder eine Art Road-Novel, diesmal von der “verrückten” Isa auf ihrem Weg durch das Land berichtend, wobei sie einige spannende Begegnungen erlebt. Ein sehr bunter, etwas chaotischer und deutlich unfertiger Text — ich bin mir nicht sicher, ob Herrndorf damit ein Gefallen getan wurde, das noch zu veröffentlichen. Sicher, das ist nett zu lesen. Aber in dieser Form ist es eben überhaupt nicht auf der Ebene, auf der Herrndorfs andere Texte angesiedelt sind. Für Herrndorf-Fans sicher ein Muss, die anderen können das ohne großen Verlust auslassen.

Verrückt sein heißt ja auch nur, dass man verrückt ist, und nicht bescheuert. (7)

außerdem noch gelesen:

- Iris Hanika: Wie der Müll geordnet wird. Graz, Wien: Droschl 2015. 298 Seiten.

- Ulrike Almut Sandig: Grimm. Gedichte. Nach den Kinder- und Hausmärchen von Jacob und Wilhelm Grimm, hg. von Brigitte Labs-Ehlert. Detmold: Wege durch das Land 2015 (Wege durch das Land 23). 32 Seiten.

- Urs Faes: Und Ruth. Frankfurt am Main, Wien, Zürich: Büchergilde Gutenberg 2001 [Suhrkamp 2001]. 181 Seiten.

- Monique Schwitter: Eins im Andern. 5. Auflage. Graz: Droschl 2015. 232 Seiten.

- Thomas Melle: Raumforderung. Erzählungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp 2007. 200 Seiten.

- Manfred Mittermayer: Thomas Bernhard. Eine Biografie. Wien: Residenz Verlag 2015. 452 Seiten.

- Peter Stamm: Nacht ist der Tag. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag 2014. 253 Seiten.

- Sigmar Schollak: Narrenreise. Halle: Mitteldeutscher Verlag 2015. 159 Seiten.

- Sabine Scholl: Wir sind die Früchte des Zorns. Zürich: Secession Verlag für Literatur 2013. 288 Seiten.

- Anke Stelling: Bodentiefe Fenster. 4. Auflage. Berlin: Verbrecher 2015. 249 Seiten.

- Gunnar Gunnarsson: Advent im Hochgebirge. Erzählung. Stuttgart: Reclam 2006. 103 Seiten.

- Hans Joachim Schädlich: Versuchte Nähe. Prosa. Reinbek: Rowohl 1992.

Schreibe einen Kommentar