Hans Jürgen von der Wense: Die Schaukel. Herausgegeben und mit einem Vorwort versehen von Reiner Niehoff. Mit einer Lektüre von Valeska Bertoncini. Berlin: blauwerke 2016 (splitter 08). 52 Seiten. ISBN 9783945002087.

Das sind zwei (sehr) kleine Texte — Essays wohl am besten zu nennen — die sich auf den ersten Blick ganz unterschiedlichen Themen widmen: Über das Stehen widmet sich der Statik (des Menschen), Die Schaukel dagegen einem Ding, das wie kaum ein anderes Bewegung vergegenständlicht.

Das sind zwei (sehr) kleine Texte — Essays wohl am besten zu nennen — die sich auf den ersten Blick ganz unterschiedlichen Themen widmen: Über das Stehen widmet sich der Statik (des Menschen), Die Schaukel dagegen einem Ding, das wie kaum ein anderes Bewegung vergegenständlicht.

Natürlich stimmt der Gegensatz bei Hans Jürgen von der Wense so eigentlich gar nicht. Das merkt man schon, wenn man den ersten Satz in Über das Stehen liest:

Stehen ist eine bewegung; es ist schwanken und wanken, um sich im gleichgewichte zu halten, aufrecht.. Stehen ist eine lage. (13)

Dem folgt ein manchmal meines Erachtens etwas ausfasernder Essay über das Stehen, der mich vor allem in seinen weltetymologischen Abschnitten nicht immer gleichermaßen faszinieren konnte. Trotzdem ein schönes “Groschenheft des Weltgeistes” — so nennt der kleine, rührige blauwerke-Verlag seine splitter-Reihe, die im kleinen Notizheftformat kleine Texte mit viel zusätzlichem (Archiv-)Material vorbildlich ediert und zu wohlfeilen Preisen (nämlich jeweils 1 Euro) zugänglich macht. Auch diese beiden Wense-Essays haben jeweils ein einführendes Vorwort von Reiner Niehoff, das unter anderem über Entstehungszusammenhänge und Publikations- bzw. Überlieferungsgeschichte berichtet, und ein einordnendes, erklärendes “Nachwort” von Valeska Bertoncini, das als “Lektüre” fungiert.

Das gerade erst erschienen Heft Die Schaukel bietet einen recht kurzen Wense-Text von wenigen Seiten, der sich — quasi kulturgeschichtlich avant la lettre — mit dem Gegenstand, dem Ding “Schaukel” und vor allem seinen Bedeutungen und Implikationen für den Menschen (ob er nun schaukelt, anstößt oder zuschaut …) befasst. Auch eine sehr vergnügliche, kluge und bereichernde Lektüre. Denn an der Schaukel fasziniert Wense offenbar die Gleichzeitigkeit bzw. dingliche Identität von Bewegung und Ruhe, von der Möglichkeit, bei sich selbst zu sein und zugleich über sich hinaus zu gelangen:

Schaukeln ist Mut-Wille. Es ist Entfernen, Abweichen von der Mitte, dem Ruhe-Punkte, Ab-Fall. (23)

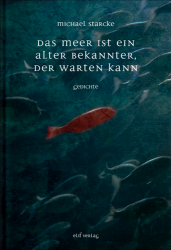

Das Meer ist ein alter Bekannter, der warten kann ist ein interessanter Gedichtband. Nicht nur des schönen Titels wegen. Und auch nicht nur der graphischen Ausstattung wegen. Sondern vor allem wegen der schöpferischen Kraft, die Starcke aus letztlich einem Theman, einem Gegenstand entwickelt: Dem Meer. Denn darum geht es in fast allen Gedichten. Und trotz der monothematischen Anlage des Bandes — neben dem Meer spielen Sand, Wolken und der hohe Baum vor dem Haus noch eine gewisse Rolle –, der erstaunlich engen Fixierung auf einen Ort und eine Position des Betrachters und Schreibenden ist das alles andere als langweilig. Eine Rolle spielt dabei sicherlich die vergehende Zeit, deren Lauf man beim Lesen des Bandes gewissermaßen nachvollziehend miterleben kann.

Man ist dabei, sozusagen, alleine mit dem Meer. Menschen kommen nämlich recht selten (wenn überhaupt vor). Das Meer selbst ist in diesen Gedichten vor allem als instabile Stabilität, als dauerhafter Wandel, als vergehende/bewegte/bewegende/fortschreitende Zeit präsent. Auch wenn oft ein recht prosaischer Duktus vorherrscht, kaum Sprachspiele oder ausgefallene, gesuchte Bilder zu entdecken und entschlüsseln sind, ist das dennoch gerade in den Details oft sehr spannend, in den kleinen Abweichungen, den minimalen Störungen und poetischen Signalen (etwa bei der Wortstellung, der Kommasetzung, der (unterbrochenen) Reihung). Fast jedes Gedicht hat einen Moment, einen (Teil-)Satz, der besonders berührt, der besonders die Intensität (des Erlebens vor allem) ausstrahlt. Als „wegzehrung der erinnerung“ (56) sind die Gedichte aber immer auch ein Versuch, die Vergänglichkeit festzuhalten.

Viele dieser Meer-Gedichte funktionieren dabei wie ein „inneres fernglas“ (56): der Blick auf die Landschaft der Küste (ich glaube, das Wort “Küste” kommt dabei gar nicht vor, nur Meer, Sand, Wolken und Himmel als Elemente des Übergangsraums) ermöglicht und fördert den Blick nach innen, mit dem gleichen Instrumentarium, das zugleich das große, weite Panorama erfasst und das kleine, maßgebliche Detail. Und obwohl es oft um Vergänglichkeit und Abschied geht, um Ort- und Heimatlosigkeit, bleibt den Gedichten eine auffällige Leichtigkeit eigen: Die Sprache bleibt locker, die Bilder beweglich, das Syntaxgefüge flexibel, die Begriffe immer konkret: „sie [d.i. die geschichten vom meer] lieben das offene / im verborgenen.“ (47) heißt es einmal — und damit ist Methode Starckes in Das Meer ist ein alter Bekannter, der warten kann als Motto ziemlich genau beschrieben.

vielleicht, dass sich

unterm meer ein

weiteres meer versteckt

wie erinnerungen im

sand der gedanken, die,

für geheimnisse offen,

momente von stille verkörpern.

an seinen geräuschen, schlussverse (72)

Juli Zehs Unterleuten hält sich zwar hartnächkig auf der Bestseller-Liste, ist aber eigentlich ein eher langweiliges, unbemerkenswertes Buch. Das ist routiniert erzählt und kann entsprechend mit unbeteiligter Neugier ohne nachhaltigen Eindrcuk gelesen werden. Vieles in dem Plot — den ich jetzt nicht nacherzähle — ist einfach zu absehbar. Dazu kommt noch ein erzählerisches Problem: Der Text wird mir permanent erhobenem Zeigefinger erzählt, bei jeder Figur ist immer (und meist sofort) klar, was von ihr zu denken ist — das wird erzählerich überdeutlich gemacht. Dazu eignet sich der wechselnde erzählerischere Fokus der auktorialen Erzählerin natürlich besonders gut. Das Schlusskapitel, in dem sie (bzw. eine ihrer Instanzen) als Journalistin, die Unterleuten recherchiert hat, auftritt und die Fäden sehr unelegant zum Ende führt, zeigt sehr schön die fehlende künstlerische/poetische Imagination der Autorin: Das ist so ziemlich die billigste Lösung, einen Schluss zu finden — und zugleich auch so überaus unnötig … Andererseits hat mich die erzählerische Anlage schnell genervt, weil das so deutlich als die einfachste Möglichkeit erkennbar wir, alle Seiten, Positionen und Beteiligten des Konflikts in der Pseudo-Tiefe darzustellen.

„[E]ine weitreichende Weltbetrachtung, einen Gesellschaftsroman mit einer bestechenden Vielfalt literarischer Tonlagen, voller Esprit und Tragik, Ironie und Drastik“, die Klaus Zeyringer im „Standard“ beobachtet hat, kann ich da beim besten Willen nicht erkennen. (Jörg Magenau hat die „Qualitäten“ des Romans in der “Süddeutschen Zeitung” besser und deutlicher gesehen.) Letztlich bleibt Unterleuten ein eher unspannender Dorfkrimi, der sich flott wegliest, (mich) aber weder inhaltlich noch künstlerisch besonders bereichern konnte. Schade eigentlich.

Auch :nachkommen nacktkommen ist wieder so ein Zufallsfund, bei dem ich dem Verlag — hochroth — vertraut habe … Sophie Reyers Gedichte sind knapp konzentrierte Kurzzeiler, die oft abgründig leicht sind, aber immer sehr auf den Punkt gedacht und formuliert sind — beziehungsweise auf den Doppelpunkt als Grenze und Übergang, der den Beginn aller Gedichte zeichenhaft markiert. Immer wieder fallen mir die kühnen, wilden, ja geradezu überbordenden und überschießenden Bilder auf, die jeglicher sprachlicher Ökonomie Hohne sprechen und die, so scheint es mir, manchmal auch einfach nur um ihrer selbst willen da sind. Außerdem scheint Reyer eine große Freude am Spiel mit Assonanzen und Alliterationen zu haben. Überhaupt ist vielleicht das Spiel, der spielerische Umgang mit Sprache und Einfällen trotz der Themen, die einen gewissen Hang zum Dunkeln aufweisen, besonders bezeichnend für ihre Lyrik.

Manches wirkt in :nachkommen nacktkommen auch eher wie das spontane Notat einer Idee, wie eine Einfallsskizze im Notizbuch der Autorin und noch nicht wie ein fertiges Gedicht. Zweizeiler wie der auf S. 27 zum Beispiel:

die kursivschrift des kornfelds

sonnen strahlen stenographie

Interessant fand ich bei der Lektüre auch, dass Takt und Rhythmus der Lyrik wiederholt (im Text selbst) anzitiert werden, durch die Texte aber nur sehr bedingt (wenn überhaupt) umgesetzt werden. Vielleicht kommt daher auch der Eindruck der Spontanität, des augenblicklichen Einfalls …

:nachkommen nacktkommen ist dabei ein typisches kleines hochroth-Bändchen — ich mag das ja, ich brauche nicht immer gleich 80–100 Seiten Lyrik von einer Autorin, es reichen oft auch 20, 30 (kleinere) Texte. Und die Kaufhürde ist auch nicht so hoch, wenn das nur 8 Euro statt 25 sind … Zudem sind die hochroth-Publikationen eigentlich immer schön gemacht, liebevoll und umsichtig gestaltet. Die hier ist die erste, bei der mir typographische Fehler aufgefallen sind — ein nach unten „fallendes“ l, das ich auf sechs Seiten ziemlich wahllos verstreut gefunden habe (aber wer weiß, vielleicht ist das ja auch ein geheimes feature der Texte, das sie auch ganz geschickt mit dem Paratext verbindet?).

Wolf Graf von Kalckreuth: Gedichte und Übertragungen. Herausgegeben von Hellmut Kruse. Heidelberg: Lambert Schneider 1962. 190 Seiten.

Über die schmale Auswahl beim feinen hochroth-Verlag bin ich eher zufällig auf die Lyrik Wolf von Kalckreuths gestoßen. Kalckreuth ist gewissermaßen eine tragische Figur: 1887 in eine Militär- und Künstlerfamilie geboren, setzt er seinem Leben bereits 1906 ein Ende. Bis dahin war er in der Schule, hat sein Abitur gemacht, ist etwas gereist und dann — trotz eigentlicher Nicht-Eignung — im Oktober 1906 auf eigenen Wunsch ins Militär eingetreten, wo er es keine zehn Tage bis zu seinem Freitod aushielt. In dieser kurzen Lebenszeit entstanden aber nicht nur eigene Gedichte, sondern auch diverse (wichtige) Übersetzungen der Lyrik Verlaines und Baudelaires.

Über die schmale Auswahl beim feinen hochroth-Verlag bin ich eher zufällig auf die Lyrik Wolf von Kalckreuths gestoßen. Kalckreuth ist gewissermaßen eine tragische Figur: 1887 in eine Militär- und Künstlerfamilie geboren, setzt er seinem Leben bereits 1906 ein Ende. Bis dahin war er in der Schule, hat sein Abitur gemacht, ist etwas gereist und dann — trotz eigentlicher Nicht-Eignung — im Oktober 1906 auf eigenen Wunsch ins Militär eingetreten, wo er es keine zehn Tage bis zu seinem Freitod aushielt. In dieser kurzen Lebenszeit entstanden aber nicht nur eigene Gedichte, sondern auch diverse (wichtige) Übersetzungen der Lyrik Verlaines und Baudelaires.

Erstaunlich ist in seinen Gedichten immer wieder die ausgesprochen sichere (handwerkliche) Sprach- und Formbeherrschung trotz des jungen Alters. Nicht immer und nicht alles ist wahnsinnig originell, vieles ist sehr deutlich einer späten Spätromantik verhaftet, die aber durch die mal mehr, mal weniger zaghaften Einflüsse des Expressionismus interessant wird. Viele seiner Gedichte pendeln sich gewissermaßen in der Dialektik von Verfall und Sehnsucht ein. Und aus ihnen spricht auch immer wieder das Bewusstsein um die eigene (Ver-)Spätung, um Endzeit, Untergang, vor allem aber Sterbenswunsch und Todessehnsucht etc. — nicht ohne Grund spielen die Dämmerung (und natürlich die Nacht), der Abend und der Herbst eine große Rolle in diesen Gedichten.

Aber was mich wirklich am meisten fasziniert hat, war doch die sorgsame Fügung der Gedichte, gerade der Sonette, die nahe an perfekte Gedichte heranreichen. Die hochroth-typisch sehr kleine Auswahl — 26 Seiten inkl. Nachwort! — hat mich dann immerhin neugierig gemacht und mich zu der deutlich umfangreicheren Auswahl von 1962 greifen lassen. Da finden sich natürlich auch wieder viele faszinierende Sonette, aber auch interessante und anregende Gedichte, eigentlich ja Elogen, auf Napoleon, den Kalckreuth wohl sehr bewunderte. Und schließlich enthält der Band auch noch eine umfangreiche Abteilung mit Übersetzungen der Lyrik Verlaines und Baudelaires, beide auch wesentliche Vorbilder und Einflüsse Kalckreuths.

Das Leben eilt zum Ziele wie eines Weltstroms Flut

Die uns ins Meer entführt mit dunklen Wogenmassen,

In schwindelhafter Hast, die nie entschlummernd ruht,

Bis wir das eigne Herz erkennen und erfassen. (72)

Eine nette kleine Satire — das heißt, ein scharfer und bissiger Text, der das deutsche Universitätssystem und ‑leben, insbesondere aber die zeitgenössische Studierendengeneration gekonnt aufspießt. Nur notdürftig fiktionalisiert, bekommen so ziemlich alle ihr Fett weg: Die Studierenden, die Lehrenden vom akademischen “Unterbau” über den Mittelbau bis zu den vertrottelten Emeriti, von der Verwaltung bis zur Presse und Politik. Selbst die Hauptfigur, Michelle, ist so überhaupt nicht liebenswert, sondern — natürlich als Zerrbild — eher ein abschreckendes Beispiel der Ziel- und Vernunftlosigkeit als ein Identifikationsangebot für den Lesen. Sehr schön fand ich den erzählerischen Kunstgriff, dass sich die Erzählerin selbst mit ihrer eigenen Stimme wiederholt einmischt und sich und ihren (?) Text im Text selbst gleich mitkommentiert (auf die eher unwitzige Herausgeberfiktion hätte ich dafür gerne verzichten können).

Eine nette kleine Satire — das heißt, ein scharfer und bissiger Text, der das deutsche Universitätssystem und ‑leben, insbesondere aber die zeitgenössische Studierendengeneration gekonnt aufspießt. Nur notdürftig fiktionalisiert, bekommen so ziemlich alle ihr Fett weg: Die Studierenden, die Lehrenden vom akademischen “Unterbau” über den Mittelbau bis zu den vertrottelten Emeriti, von der Verwaltung bis zur Presse und Politik. Selbst die Hauptfigur, Michelle, ist so überhaupt nicht liebenswert, sondern — natürlich als Zerrbild — eher ein abschreckendes Beispiel der Ziel- und Vernunftlosigkeit als ein Identifikationsangebot für den Lesen. Sehr schön fand ich den erzählerischen Kunstgriff, dass sich die Erzählerin selbst mit ihrer eigenen Stimme wiederholt einmischt und sich und ihren (?) Text im Text selbst gleich mitkommentiert (auf die eher unwitzige Herausgeberfiktion hätte ich dafür gerne verzichten können).

Hier ist die Erzählerin. Sie reibt sich die Hände, weil sie dieses harmlose Mädchen mit groben Strichen entworfen hat und sich jetzt schon, wo die Erfindung doch gerade erst zu leben begonnen hat, darauf freut, ihr Knüppel zwischen die Beine zu werfen. (13)

Trotz einiger handwerklicher Mängel wie etwa einem schlecht gearbeiteten Zeitsprung oder einer etwas ungefügen Makrostruktur ist Hier kommt Michelle einfach nett zu lesen, aber halt auch — der Umfang verrät es ja schon — recht dünn. Der Witz ist eben schnell verbraucht, die Unterhaltung trägt auch nicht viel länger. Zum Glück hat Annette Pehnt das nicht übermäßig ausgewalzt, denn viel mehr als diesen kleinen Text gibt die Grundidee alleine wohl nicht her.

Das war auch eine wichtige Lektion: Nicht alles geht sie etwas an, es ist gut, allzu fremden oder schwierigen Zusammenhängen nicht auf den Grund zu gehen, man muss sich zurückhalten und sich auf das beschränken, was man kennt und kann, und das gilt auf jeden Fall auch für das Studium in Sommerstadt, das Michelle nun mit neuem Elan, aber auch einer Reife angeht, die sie schon am zweiten Tag befähigt, zum Junganglisten zu gehen und zu fragen, ob er sie brauchen kann. (120)

außerdem gelesen:

- Philipp Tingler: Juwelen des Schicksals. Kurze Prosa. Zürich: Kein und Aber 2005.

- Georges Bataille: Der große Zeh. Hrsg. & übers. von Valeska Bertoncini. Berlin: blauwerke 2015 (splitter 01). 80 Seiten.

- Rainer Hoffmann: Abduktionen, Aberrationen I. Bern: edition taberna kritika 2011. 57 Seiten.