Hölderlin und die Bibel sind die einzigen Dinge auf der Welt, die sich niemals widersprechen können.

—Gershom Sholem, Tagebuch 1918–1919

Schlagwort: friedrich hölderlin

Ins Netz gegangen am 26.7.:

- Bitte keine zum Sonett gestampften Gartenmöbel! | NZZ → monika rinck spricht über sprache, erkennen, denken und virtuosität in lyrik und essays

- Wenn Abgase gefährlicher als Attentäter sind | Deutschlandfunk → stefan kühl über die schiefe risikowahrnehmung, mit einem schönen schluss:

Politiker, die die kostenlose Bereitstellung von Grundnahrungsmitteln, Wohnraum oder öffentlichem Nahverkehr als Einstieg in den Sozialismus verdammen würden, fördern die kostenlose Nutzung öffentlichen Raums für den individualisierten Automobilverkehr – so, als ob das Grundrecht auf Mobilität das Recht beinhaltete, mit dem eigenen Auto jederzeit überall hinfahren zu dürfen, nur weil man die Schäden, anders als bei Terroranschlägen, nicht sofort sieht.

- Man muss Hölderlin vor seinen Bewunderern in Schutz nehmen | Welt → der titel ist natürlich so ein allgemeinplatz-unsinn, aber ein paar gute sätze schreibt denis scheck zu hölderlin doch:

Es gibt Momente medialen Überdrusses, da scheint mir Hölderlins Sprache die einzig mögliche. Eingängig und kristallin klar, transportiert sie in jeder Silbe dann mehr Sinn als eine Tageszeitung. An anderen Tagen erscheinen mir dieselben Verse dagegen dunkel und unverständlich, ihre Bedeutung unfassbar. Eines Tages, ich bin sicher, bin ich Hölderlin gewachsen.

- Einmal Außenseiter, immer Außenseiter | Zeit → sabine scholl über herkunft, soziale grenzen und stigmata

- Welzer: Gewalt ist ein Mittel sozialer Praxis” | Panorama → ganz ausgezeichnetes gespräch mit harald welzer über den g20-gipfel, gewalt, gesellschaft etc — wunderbar, wie genau und treffend er vieles einordnet, historisch und soziologisch — unbedingt ansehen!

Ins Netz gegangen am 17.2.:

- SENSATIONSFUND ERSTEN RANGES: NEUES TRAKL-GEDICHT ENTDECKT! — bei einer bibliotheksauflösung in wien wurde ein bisher auch den trakl-spezialisten unbekanntes gedicht von georg trakl entdeckt: „hölderlin“ hat trakl auf dem vorsatz eines bandes seiner hölderlin-ausgabe (wohl in reinschrift) notiert. die salzburger „Georg Trakl Forschungs- und Gedenkstätte“ hat das erworben und als foto, in einer transkription und mit einem kommentar hier veröffentlicht.

- Silicon Valley: Jenseits von Awesome | Zeit — davd hug, literaturredakteur der „zeit“, hat das silicon valley besucht. und eine herrliche reportage darüber geschrieben, voller sanftem spott, ironischer distanz und präzise treffenden formulierungen über eine seltsame mischung aus utopie der technologischen zukunft und härten des alltäglichen lebens der gegenwart

- KarikaturenWiki — Karikaturen gehören zu den schönsten wie zugleich zu den anspruchsvollsten Quellen im Deutsch‑, Geschichts- oder Politikunterricht. Sie sind deshalb so scher zu entschlüsseln, weil sie sich einer Zeichen- und Symbolsprache bedienen. Diese Zeichen und Symbole konnten in ihrer Zeit meist bei den Leserinnen und Lesern der Zeitungen und Zeitschriften, in denen die Karikaturen erschienen sind, als bekannt vorausgesetzt werden. Einige dieser Zeichen benutzen wir heute auch noch, andere nicht mehr.

Dieses Wiki soll dabei helfen, die Entschlüsselung von Karikaturen in der Schule einfacher zu machen.

- „Versteckte Kamera“ im ZDF: Das muss eine Parodie sein | Süddeutsche Zeitung — hans hoff zerreißt die „versteckte kamera“ von zdf mit aplomb und häme:

Außerdem trägt er einen Hipster-Bart, also irgend so eine Wuschelbehaarung, die man von Angehörigen der Taliban und arbeitslosen Berliner Drehbuchautoren kennt.

[…]

Wenn man etwas Gutes über Steven Gätjen sagen möchte, könnte man anmerken, dass er ein guter Oberkellner wäre. Er kann sich Sachen merken, kann Sätze unfallfrei aussprechen, und hier und da hat er sogar eine kecke Bemerkung parat. […] Das wirklich Gute an Gätjen ist aber vor allem seine Diskretion. Kaum hat er seine Ansage vollendet, verschwindet er komplett aus der Erinnerung des Zuschauers und belästigt diesen nicht mit eventuell zu befürchtenden Eruptionen von Charisma oder Originalität. So wie sich das für einen ganz dem Dienstleistungsgedanken verpflichteten Oberkellner nun mal gehört.

[…]

Für diese beiden Momente hat sich Die versteckte Kamera 2016 gelohnt. Für alles andere nicht. - Och, schade: die taz darf nicht zu „Cinema for Peace“ | taz Hausblog

Eine — vor allem im ersten Teil von Jörg Schwarz — sehr gut zu lesende Darstellung für Nicht-Experten des späten Mittelalters. Die erste Hälfte befasst sich mit dem eigentlichen Konzil, der Auflösung des großen abendländischen Schismas, bei dem aus drei Päpsten wieder einer wurde und nebenbei unter anderem noch Jan Hus verbrannt wurde. Das ist solide gemacht, geht aber naturgemäß nicht allzu sehr in die Tiefe. Im zweiten Teil geht es dann in der Darstellung von Jan Keupp um Konstanz selbst: Die Stadt, ihre Bürger, ihre Politik, ihre Wirtschaft. Das franst dann ein bisschen aus, der Themenstrauß wird arg bunt und es wirkt etwas oberflächlich und zufällig, die stärkere Kohärenz des ersten Teils wird nicht mehr erreicht. Das ist weniger ein Problem von Keupp, auch wenn er nicht ganz so ein guter Erzähler ist wie Schwarz (der manchmal freilich arg suggestiv schreibt), sondern eines der Sache — die ist einfach so vielfältig, dass sie nur durch den Ort der Überlieferung — Konstanz eben — zusammengehalten wird. Durch reichhaltige Quellenzitate (meist übersetzt), vor allem aus den Rats- und Gerichtsakten, wird das recht lebendig. Leider ist aber überhaupt kein Zitat nachgewiesen — das finde ich dann doch immer schade, weil es die Benutzbarkeit natürlich enorm einschränkt.

Eine — vor allem im ersten Teil von Jörg Schwarz — sehr gut zu lesende Darstellung für Nicht-Experten des späten Mittelalters. Die erste Hälfte befasst sich mit dem eigentlichen Konzil, der Auflösung des großen abendländischen Schismas, bei dem aus drei Päpsten wieder einer wurde und nebenbei unter anderem noch Jan Hus verbrannt wurde. Das ist solide gemacht, geht aber naturgemäß nicht allzu sehr in die Tiefe. Im zweiten Teil geht es dann in der Darstellung von Jan Keupp um Konstanz selbst: Die Stadt, ihre Bürger, ihre Politik, ihre Wirtschaft. Das franst dann ein bisschen aus, der Themenstrauß wird arg bunt und es wirkt etwas oberflächlich und zufällig, die stärkere Kohärenz des ersten Teils wird nicht mehr erreicht. Das ist weniger ein Problem von Keupp, auch wenn er nicht ganz so ein guter Erzähler ist wie Schwarz (der manchmal freilich arg suggestiv schreibt), sondern eines der Sache — die ist einfach so vielfältig, dass sie nur durch den Ort der Überlieferung — Konstanz eben — zusammengehalten wird. Durch reichhaltige Quellenzitate (meist übersetzt), vor allem aus den Rats- und Gerichtsakten, wird das recht lebendig. Leider ist aber überhaupt kein Zitat nachgewiesen — das finde ich dann doch immer schade, weil es die Benutzbarkeit natürlich enorm einschränkt.

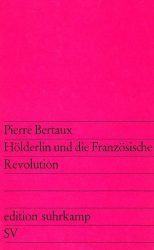

Ein Klassiker der Hölderlin-Forschung, der zu seiner Zeit, bei seinem ersten Erscheinen, ziemlich für Aufruhr sorgte. Denn Bertaux geht es darum, zu zeigen, dass Hölderlin Jakobiner — also Anhänger der Französischen Revolution war — und, das ist das wichtige an seinem Buch, dass sich das auch in der Dichtung Hölderlins niederschlägt. Den ersten Punkt kann ich gut nachvollziehen, beim zweiten wird es schwierig, da scheint mir Bertaux’ Lektüre von Hölderlins Lyrik als verschlüsselter Code, der seine politische Botschaft versteckt, zu einseitig und etwas übers Ziel hinaus zu schießen. Letztlich steht aber auch recht wenig zu konkreten Werken Hölderlins drin — dafür entwickelt Bertaux mit viel Mühe ein breites Panorama der Französischen Revolution und vor allem ihrer Rezeption in Deutschland und besonders in Tübingen und Schwaben, das weit, sehr, sehr weit über Hölderlin hinaus geht, aber andererseits zum konkreten Gegenstand der Untersuchung eben auch nur bedingt etwas beiträgt.

Ein Klassiker der Hölderlin-Forschung, der zu seiner Zeit, bei seinem ersten Erscheinen, ziemlich für Aufruhr sorgte. Denn Bertaux geht es darum, zu zeigen, dass Hölderlin Jakobiner — also Anhänger der Französischen Revolution war — und, das ist das wichtige an seinem Buch, dass sich das auch in der Dichtung Hölderlins niederschlägt. Den ersten Punkt kann ich gut nachvollziehen, beim zweiten wird es schwierig, da scheint mir Bertaux’ Lektüre von Hölderlins Lyrik als verschlüsselter Code, der seine politische Botschaft versteckt, zu einseitig und etwas übers Ziel hinaus zu schießen. Letztlich steht aber auch recht wenig zu konkreten Werken Hölderlins drin — dafür entwickelt Bertaux mit viel Mühe ein breites Panorama der Französischen Revolution und vor allem ihrer Rezeption in Deutschland und besonders in Tübingen und Schwaben, das weit, sehr, sehr weit über Hölderlin hinaus geht, aber andererseits zum konkreten Gegenstand der Untersuchung eben auch nur bedingt etwas beiträgt.

Worauf es ankam, war, an einem Beispiel zu zeigen, daß die »politische« Interpretation der Dichtung Hölderlins auch — und nicht zuletzt — einen gültigen Beitrag zu einem besseren Verständnis leisten kann und diese Dichtung wieder aufleben läßt in ihrer Aktualität, als laufenden Kommentar zum Problem der Revolution und des Mannes im Zeitalter der Revolutionen. (138)/

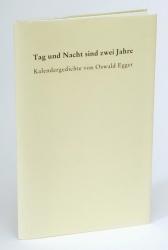

Kalendergedichte? Wirklich? Das würde mich bei einem Autor wie Oswald Egger allerdings überraschen. Und natürlich ist das weder Kalender noch Gedicht — zumindest nach herkömmlichem Verständnis. Aber das zählte für Egger ja (noch) nie. Ein anderer, ein neuer Gang durch’s (Natur-)Jahr hat er hier aufgeschrieben — Menschen kommen nicht vor (nur das „ich“, das aber durchaus häufig), höchstens ihre Artefakte wie die „Fahrstraße“ (14), die Wege etc, die in der Natur liegen – ein Jahresreigen, wirklich ein Reigen. Hier kann man sehen, was passiert, wenn sich ein Sprachmeister und ‑magier wie Egger der Natur annimmt: Ihren Erscheinungen und ihrem Erklingen. Das ist — wie immer — phantastisch: Kaum jemand kann Sprache so magisch und kraftvoll verformen wie Egger — und damit Bilder und Töne evozieren, die normale Sätze oder Wörter nicht aufrufen können: Die sind zu schwach, zu ausgelaugt, zu abgenutzt, sie treffen das einzigartige, besondere des jeweiligen Moments nicht — und deshalb gibt’s halt Neues. Das hat immer etwas von einem Abenteuer: Man weiß weder, wo der Satz einen hinführt, noch, was der nächste Satz, die nächste Seite/Doppelseite (ein „Gedicht“) bringt.

Kalendergedichte? Wirklich? Das würde mich bei einem Autor wie Oswald Egger allerdings überraschen. Und natürlich ist das weder Kalender noch Gedicht — zumindest nach herkömmlichem Verständnis. Aber das zählte für Egger ja (noch) nie. Ein anderer, ein neuer Gang durch’s (Natur-)Jahr hat er hier aufgeschrieben — Menschen kommen nicht vor (nur das „ich“, das aber durchaus häufig), höchstens ihre Artefakte wie die „Fahrstraße“ (14), die Wege etc, die in der Natur liegen – ein Jahresreigen, wirklich ein Reigen. Hier kann man sehen, was passiert, wenn sich ein Sprachmeister und ‑magier wie Egger der Natur annimmt: Ihren Erscheinungen und ihrem Erklingen. Das ist — wie immer — phantastisch: Kaum jemand kann Sprache so magisch und kraftvoll verformen wie Egger — und damit Bilder und Töne evozieren, die normale Sätze oder Wörter nicht aufrufen können: Die sind zu schwach, zu ausgelaugt, zu abgenutzt, sie treffen das einzigartige, besondere des jeweiligen Moments nicht — und deshalb gibt’s halt Neues. Das hat immer etwas von einem Abenteuer: Man weiß weder, wo der Satz einen hinführt, noch, was der nächste Satz, die nächste Seite/Doppelseite (ein „Gedicht“) bringt.

[…] wie farbig flammendere Träume / schreckten diese hier, kalbendsten selbander, als Vögel / im Fieberschlaf erstarrt, und floureszieren etwas (wie nichts) /| auf Granit, die wie Porphyrpflasterplatten der Zufluß-Gneise / schiefernder Wege, alles Firmament verbleite lichtgrau und / betrübt sich richtig — (richtig)? (2f.)

Gleich zwei Bücher auf einmal hier. Aber zwei ganz verschiedene Seiten von Monika Rinck. In Helle Verwirrung die “normale” Lyrikerin, in Rincks Ding- und Tierleben die Zeichnerin von kuriosen Dingen. Aber Rinck hat ja sowieso Auge und Ohr für das Ungewöhnliche, das Kuriose — etwas im “Begriffsstudio”. Das schlägt sich vor allem in den kühnen Bildern der Hellen Verwirrung nieder — und in den starken Titel der Gedichte, die — selten genug — wirkliche Titel sind: „erschöpfte konzepte: die liebe“, „immer nie“ …

Gleich zwei Bücher auf einmal hier. Aber zwei ganz verschiedene Seiten von Monika Rinck. In Helle Verwirrung die “normale” Lyrikerin, in Rincks Ding- und Tierleben die Zeichnerin von kuriosen Dingen. Aber Rinck hat ja sowieso Auge und Ohr für das Ungewöhnliche, das Kuriose — etwas im “Begriffsstudio”. Das schlägt sich vor allem in den kühnen Bildern der Hellen Verwirrung nieder — und in den starken Titel der Gedichte, die — selten genug — wirkliche Titel sind: „erschöpfte konzepte: die liebe“, „immer nie“ …

Und allein der Quitten-Zyklus ist mit seinen phantastischen, vielfältigen und vollkommen überraschenden Bildern den Band schon wert.

Weniger konnte ich dagegen mit dem Ding- und Tierleben anfangen: Das ist sehr spielerisch und humoristisch, mit Lust an Kontradiktionen und Null-Sinn und dem sprachlichen extemporieren. Aber einen rechten Zugang habe ich dazu nicht gefunden.

Mein Lieblingszitat:

in jedem buch gibt es zeilen, die man gar nicht lesen darf. (14)

Schöne Stellen gibt es aber unendlich viele. Zitierenswert erschien mir auch noch das hier — vielleicht gibt das ja einen Eindruck, warum ich das so gern gelesen habe:

das fand für dich auf der grenze statt, die meisten deiner gäste / haben sich entschieden für: normalität. einsam waren sie trotzdem. (16)/

Ein kleiner, bei Keicher sorgsam gedruckter Essay über die deutsche Sprache, ihre Struktur und ihren Laut, ihre Möglichkeiten und Schwierigkeiten. Zugleich geht es, der Titel verrät es ja, auch um die Möglichkeiten und Beschwernisse, Deutscher zu sein. Dieses Sein scheint sich aber — für Egger ja nicht besonders verwunderlich — vor allem oder hauptsächlich in der Sprache abzuspielen und zu entwickeln. Deswegen geht es also auch um solche Erlebnisse wie den “Schmuggel” von Sinn und Bedeutung in Wörter, Sätze und Texte. Oder um Klang und Musik, Lieder und Melos des Deutschen — vor allem natürlich des “Deutschlandsliedes”, der Nationalhymne. Themen sind außerdem: Der Umgang “der Deutschen” — und ihrer Dichter — mit ihrer Sprache und den ihr innewohnenden Möglichkeiten. In An- und Halbsätzen zeigen sich dabei auch einige Bausteine der Poetik Eggers — nämlich eben in seinem Verständnis der Sprache, die wohl etwas sehr offenes und fluides ist.

Ein kleiner, bei Keicher sorgsam gedruckter Essay über die deutsche Sprache, ihre Struktur und ihren Laut, ihre Möglichkeiten und Schwierigkeiten. Zugleich geht es, der Titel verrät es ja, auch um die Möglichkeiten und Beschwernisse, Deutscher zu sein. Dieses Sein scheint sich aber — für Egger ja nicht besonders verwunderlich — vor allem oder hauptsächlich in der Sprache abzuspielen und zu entwickeln. Deswegen geht es also auch um solche Erlebnisse wie den “Schmuggel” von Sinn und Bedeutung in Wörter, Sätze und Texte. Oder um Klang und Musik, Lieder und Melos des Deutschen — vor allem natürlich des “Deutschlandsliedes”, der Nationalhymne. Themen sind außerdem: Der Umgang “der Deutschen” — und ihrer Dichter — mit ihrer Sprache und den ihr innewohnenden Möglichkeiten. In An- und Halbsätzen zeigen sich dabei auch einige Bausteine der Poetik Eggers — nämlich eben in seinem Verständnis der Sprache, die wohl etwas sehr offenes und fluides ist.

da gabelt sich die Gabe der Sprache in irrwische Wünschel, durch und durch die Gegend ohne Gegenstand als ein eingepeitschter Schlingerkreisel im ergatterten Mischmasch (5)

Außerdem noch diesen dritten Egger gelesen. Aber da sehe ich mich außerstande, etwas halbwegs kluges dazu zu sagen …

Außerdem noch diesen dritten Egger gelesen. Aber da sehe ich mich außerstande, etwas halbwegs kluges dazu zu sagen …

In den Gedichten oder 200 Strophen/4‑Zeiler mit angehängter/überlagerter Poetik & Sprachkritik & Sprachsuche im poetischen Modus steckt — so viel merke ich schon beim ersten Lesen — unheimlich viel drin. Hyperkomplex gibt sich das, vielleicht ist das aber auch nur gefakt? Beim (ersten) Lesen bleiben eigentlich nur Sinnfetzen, Assoziationen, Klänge, Klangwortreihen und ‑entwicklungen — aber davon so viel, dass es die Lektüre lohnt. Die 3–5fache Parallelität des Textes (der Texte? — was ist hier überhaupt “der” Text? und was machen die Zeichnungen/Grafiken da drin?), horizontal und vertikal auf den Seiten, vom Kolumnentitel oben bis zum unteren Rand, überhaupt das permanente Überkreuzen und Queren — von Sinn, von Einheit(en), von Text und Sprache machen schon eine “normale” Lektüre unmöglich — ein “Verstehen” erst recht. Immer neue Ansätze scheinen sich hier aufzutun, Iterationen vielleicht auch, oder Bohrungen in der Art von Versuchen mit offenem Ausgang: kein fester BOden, kein festes/dauerndes Ergebnis ist das einzig Ergebnishafte, was die Lektüre ergibt.

Zwei Beispielseiten — beinahe zufällig ausgewählt ;-) — mögen das illustrieren:

Ist das ein Laufbuch? Der Autorname lässt es vermuten: Scott Jurek ist einer der großen Ultraläufer. Aber Eat & Run — der Titel verrät es ja schon — dreht sich nicht nur ums Laufen. Im Gegenteil: Über weite Strecken geht es vor allem ums Essen. Nicht ohne Grund steht das im Titel vorne. Und zwar um das richtige Essen — nämlich die vegane Ernährung. Jurek schildert ausführlich seinen Weg von der “normalen” amerikanischen Kost des mittleren Westens zur veganischen Ernährung. Das geschieht bei ihm vor allem aus (scheinbar) gesundheitlichen Gründen und weil er meint zu beobachten, dass er sich damit besser fühlt. Zugleich plagen ihn aber auch lange und immer wieder die Zweifel, ob er mit veganen Lebensmitteln ausgewogen, gesund und in allen Bereichen ausreichend genährt ist, um Ultras zu laufen.

So recht warm geworden bin ich mit Eat & Run aber nicht. Obwohl ich die Leistungen Jureks sehr schätze, blieb mir seine Haltung zum Laufen, wie sie sich hier zeigt, einfach fremd. Mehr dazu steht in meinem Laufblog: klick.

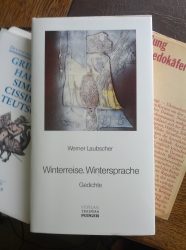

Darauf bin ich nur zufällig durch einen Beitrag in der Poet #15 gekommen. Zunächst mal ist das ein schönes Buch, auch die Herstellung ist ein Teil des Kunstwerks: Traditioneller Bleisatz, feines Papier (unaufgeschnitten und deswegen doppelt — so wird aus 58 Seiten ein Buch), lebendiger Druck, schöner Einband, dazu die farbigen Bilder Laubschers — so macht man Bücher.

Darauf bin ich nur zufällig durch einen Beitrag in der Poet #15 gekommen. Zunächst mal ist das ein schönes Buch, auch die Herstellung ist ein Teil des Kunstwerks: Traditioneller Bleisatz, feines Papier (unaufgeschnitten und deswegen doppelt — so wird aus 58 Seiten ein Buch), lebendiger Druck, schöner Einband, dazu die farbigen Bilder Laubschers — so macht man Bücher.

Wilhelm Müllers Winterreise — oder wohl doch eher Schuberts Liedzyklus — dient Laubscher als Anregung und Ausgangspunkt für seine kleinen Gedichte. Die haben etwas von Preziosen: Fein und feinsinnig beobachtet, sehr klug und sehr sprachgewandt, auch sehr geschliffen und fest, überhaupt nicht spielerisch. Teilweise funktionieren sie als Überschreibung: Einzelne Worte und Sätze aus dem “Original” sind als Zitate und Ankläge eingearbeitet — sehr dicht, fast nahtlos fügen sie sich in Laubschers wesentlich moderneren (wenn auch nicht avantgardistischen) Ton ein, der es trotz seiner Modernität schafft, vergleichsweise zeitlos zu bleiben. Ziemlich düster, grau und traurig ist diese Winterwelt hier. Aber, und das macht es lesenswert, es sind ganz viele Graus. Vielleicht könnte man sagen, dass Laubscher hier die Müllersche Winterreise überbietet: Mit mehr Realismus und zugleich mehr poetischer Entrückung geht das weiter als die romantischen Urgedichte. Und bleibt dabei andererseits auch doch sehr zurückhaltend — arg breit ist das thematische Feld nicht. Das macht aber nicht, weil es handwerklich sehr geschickt — etwa in der Verkettung der einzelnen Gedichte — und durchaus fein gemacht ist: (Be)rührend sind hier viele der Gedichte, emotional durch oder in ihrer Kunstfertigkeit.

Eines meiner Lieblingsgedichte aus dem titelgebenden Zyklus ist das auf Seite 19:

… es ist nicht heiliges, was nicht entheiligt, nicht zum ärmlichen behelf herabgewürdigt ist bei diesem volk, und was selbst unter wilden göttlichrein sich meist erhält, das treiben diese allberechnenden barbaren, wie man so ein handwerk treibt, und können es nicht anders, denn wo einmal ein menschlich wesen abgerichtet ist, da dient es seinem zwik, da sucht es seinen nuzen, es schwärmt nicht mehr, bewahre gott! es bleibt gesezt, und wenn es feiert und wenn es liebt und wenn es betet und selber, wenn des frühlings hohes fest, wenn die versöhnungszeit der welt die sorgen alle löst, und unschuld zaubert in ein schuldig herz, wenn von der sonne warmem strale berauscht, der sclave seine ketten froh vergisst und von der gottbeseelten luft besänftiget, die menschenfeinde friedlich, wie die kinder, sind — wenn selbst die raupe sich beflügelt und die biene schwärmt, so bleibt der deutsche doch in seinem fach’ und kümmert sich nicht viel ums wetter!” — friedrich hölderlin, hyperion oder der eremit in griechenland (2. buch), 114

… mit mühe zu worten. man spricht wohl gerne, man plaudert, wie die vögel, so lange die welt, wie mailuft, einen anweht; aber zwischne mittag und abend kann es anders werden, und was ist verloren am ende?” — friedrich hölderlin, hyperion oder der eremit in griechenland (2. buch), 47

… der weiss nicht, was er sündigt, der den Staat zur Sittenschule machen will. Immerhin hat das dne Staat zur Hölle gemacht, dass ihn der Mensch zu seinem Himmel machen wollte.” — friedrich hölderlin, hyperion oder der eremit in griechenland, 53

… den uns erfahrung giebt, dass wir nichts treffliches uns denken, ohne sein ungestaltes gegentheil.” — friedrich hölderlin, hyperion oder der eremit in griechenland, 17