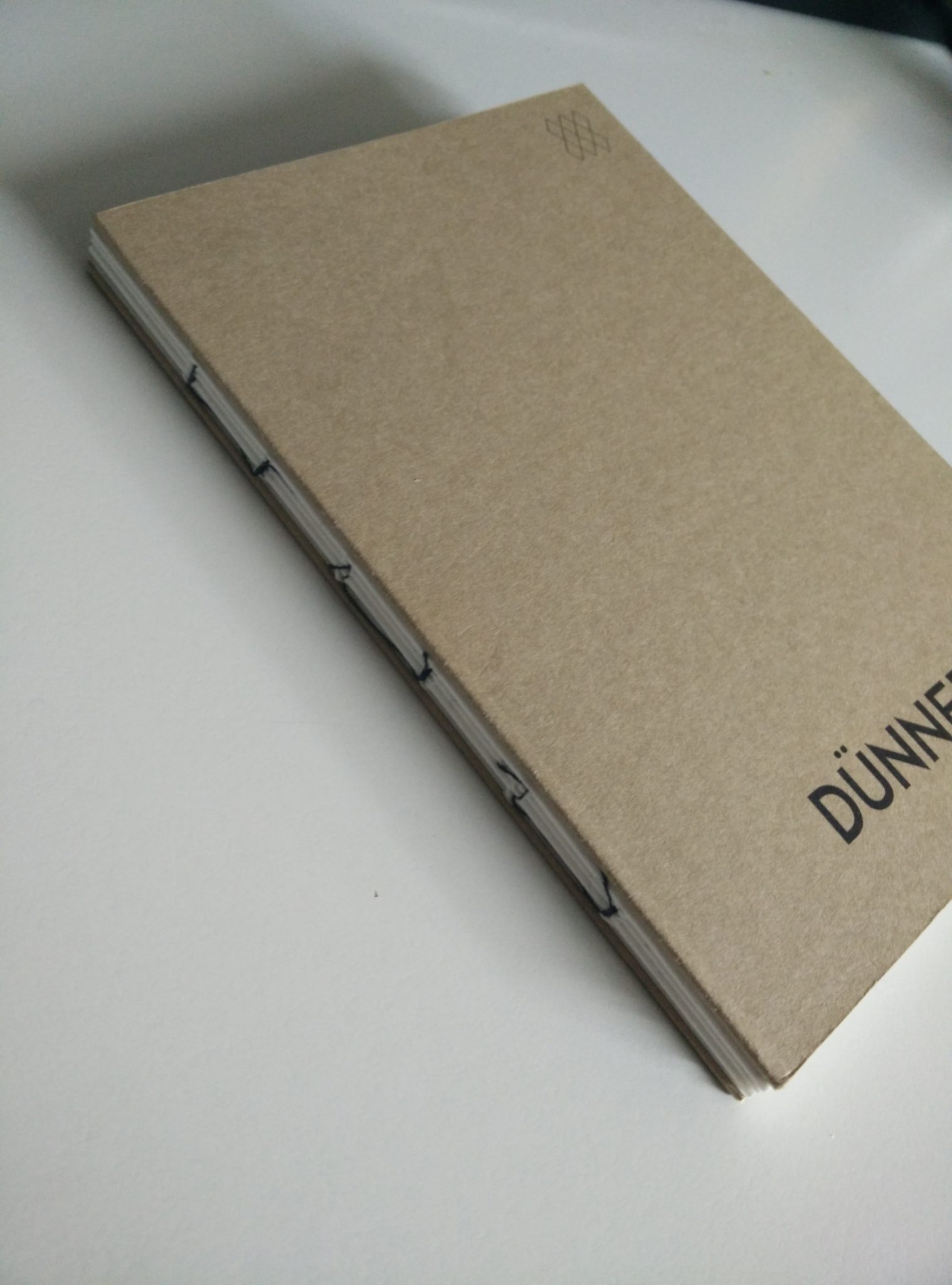

Der Dünne Ort von Alke Stachler ist ein schönes kleines Büchlein. Die Buchgestaltung (von Sarah Oswald) hat dabei einen sehr interessanten Effekt, der eng mit den Inhalten zusammenhängt. Da ist zum einen die Offenheit des Buches, das ohne Rücken sein Inneres — die Fadenheftung und Klebung — sozusagen den Blicken preisgibt. Und es schwebt zwischen Heftchen und Buch: Einerseits das kleine Taschenformat, der offene Rücken, andererseits der feste, doppelte Natronkarton des Umschlags und das ordentliche, grifffeste Papier der Seiten.

Der Dünne Ort von Alke Stachler ist ein schönes kleines Büchlein. Die Buchgestaltung (von Sarah Oswald) hat dabei einen sehr interessanten Effekt, der eng mit den Inhalten zusammenhängt. Da ist zum einen die Offenheit des Buches, das ohne Rücken sein Inneres — die Fadenheftung und Klebung — sozusagen den Blicken preisgibt. Und es schwebt zwischen Heftchen und Buch: Einerseits das kleine Taschenformat, der offene Rücken, andererseits der feste, doppelte Natronkarton des Umschlags und das ordentliche, grifffeste Papier der Seiten.

Auch die Texte könnte man Textlein nennen, klänge das nicht so verniedlichend — besonders niedlich sind sie nämlich nicht. “Texte” schreibe ich mit Bedacht — denn was ist das eigentlich? Sie “schweben” zwischen dem, was man üblicherweise Gedicht nennt bzw. als Gedicht erwartet und Prosa. Auf der einen Seite: die kontrollierte und gestaltete Oberfläche, das strenge Gefüge des Blocksatzes, der durch gezielte Löcher aufgebohrt/aufgelockert wird. Daneben aber wiederum die Sprache, die (meist) wie “normale” Prosa daherkommt. Also darf man sie wohl als Prosagedichte einordnen (auch wenn ich von solchen oxymoronischen Klassifizierungen wenig halte …). Vielleicht sind das aber auch einfach kurze Ttexte zwischen Miniatur und Gedicht.

Das sind sozusagen die Charakteristika von Dünner Ort, die sich sofort offenbaren. Und sie sind wegweisend. Denn auch in den Texten von Stachler geht es immer wieder um ein Zwischen, um ein weder-noch, um etwas ahnbares, aber kaum begreifbares, um Wissen, das sich nur schwer oder kaum versprachlichen (im Sinne von: auf den Begriff bringen) lässt. So überrascht es auch nicht, dass (nach dem etwas überflüssigem Vorgeplänkel des Herausgeber-Vorwortes) die Seele schon gleich am Anfang steht, mit einem starken ersten Satz:

die menschliche seele wiegt 21 gramm: kannst du sie greifen, mit einem spaten im körper tasten, wo sie klimpert, schaukelt und gegen die haut flattert wie ein panischer falter, als wäre deinen haut von innen licht.

oder eigentlich/besser so, allerdings im Blocksatz:

die menschliche seele wiegt 21 gramm:

kannst du sie greifen, mit einem spaten im

körper tasten, wo sie klimpert, schaukelt und

gegen die haut flattert wie ein panischer fal-

ter, als wäre deinen haut von innen licht.

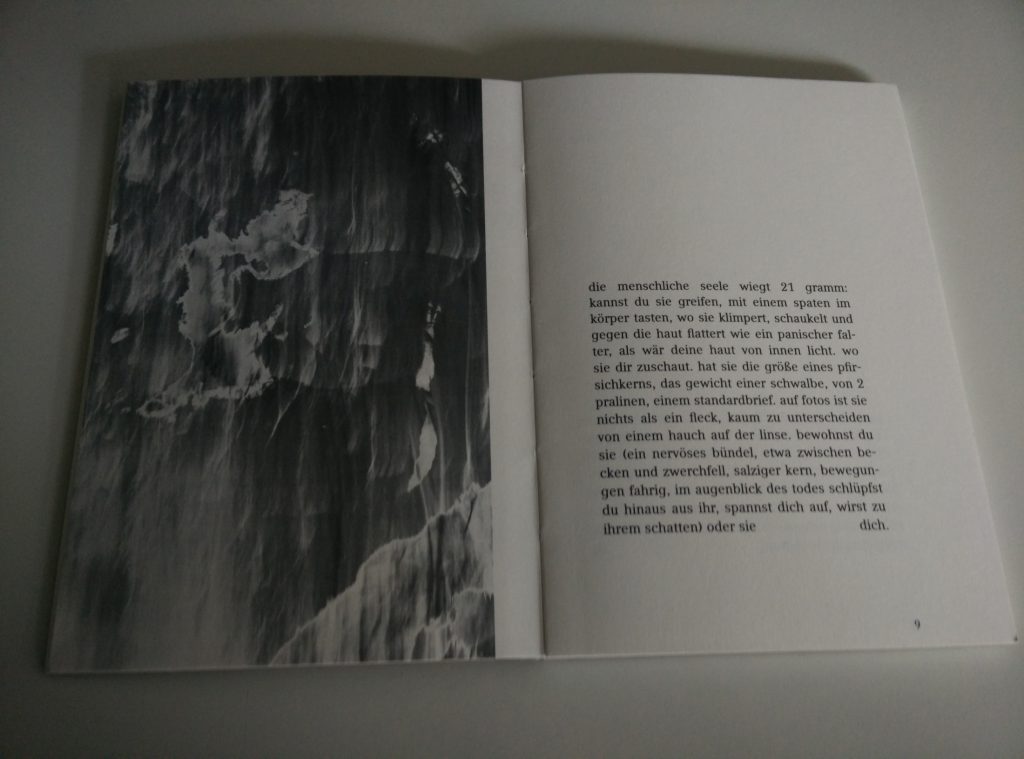

Oder noch besser, weil der reine Text das, was den Dünnen Ort als Werk ausmacht, kaum wiedergeben kann:

Wesentliche, wiederkehrende Themenfelder sind Wald, Einsamkeit, Tod bzw. Sterben und das Suchen, die Bewegung des suchenden Ichs. Und natürlich der Schatten (und auch noch so manch andere Uneigentlichkeit).

nachts fällt ein schwarzes knacken aus dem / schrank, das uns an etwas erinnert. an wald viel- / leicht, holz, farn, harz. an gerüche, getier, an wün- / sche: im wald möchten wir uns verlieren, im wunden schatten liegen, selbst wund sein, selbst harz. / […] (21)

Dünner Ort lässt sich allerdings nur sehr unzureichend in dieser Art zusammenfassend beschreiben und auch kaum, ich habe es ja schon erwähnt, einfach so zitieren, weil “Inhalt” und “Form” (und das heißt auch: Zusammenhang im Buch, zumindest auf der Doppelseite) der Texte so eng miteinander verwoben sind, so sehr ineinander übergehen, dass man ihn sehr stark beraubt, wenn man einen Textausschnitt auf die reine Wortfolge reduziert. Das Konzept des “dünnen Ortes” ist ja auch gerade eines, das der Benennung verwehrt bleibt. Man könnte das, was Stachler in Dünner Ort macht, vielleicht eine “dichte Beschreibung” der eigenen Art nennen. Die „allgemeinen“ (auch als allgemeingültig behaupteten, vgl. den Anfangstext zur Seele) Beobachtungen werden dabei fast immer wieder ins Ich gespiegelt, ins Individuelle geführt und überführt, sie sind in einer Übergangsbewegung. Denn der “dünne Ort” ist zu verstehen als eine Übergangszone, eine Grenze oder Schwelle, der Bereich zwischen Leben und Tod vor allem.

der nebel bildet fehlende stellen im wald, ein opa- / kes lochmuster. beim versuch, die löcher anzuse- / hen, verschwindet man, franst aus wie eine dün- / ne tablette im wasser. […] (15, Anfang)

Dazu noch die Textlücken, ‑löcher, die wie zufällig im Blocksatz unübersehbar auftauchen, den Fluss der Sprache unterbrechen und vielleicht auch den dünnen Ort, der so schwer zu fassen ist, den Übergang, die Schwelle einfach markieren oder zumindest evozieren. Und sie weisen quasi explizit auf die Offenheit der Texte hin. Das ist ein bisschen paradox, neigt der Blocksatz (der hier in wechselnden Zeilenlängen genutzt wird) doch eigentlich zu einer gewissen Abgeschlossenheit. Doch die ist, das wird in Dünner Ort schnell deutlich, nur oberflächlich. Denn so wie die Lücken Löcher in den Text reißen, ihm also Freiräume schaffen, so sind die Texte in der Regel auch semantisch nicht abgeschlossen oder gar verschlossen, sondern offen. Das meint nicht nur ihre Unbestimmtheit, sondern auch Phänomene wie Abbrüche am Seitenende mitten im Satz oder, als Gegenpol, ein Beginn mit einem Komma (also mitten in einem imaginären größeren Zusammenhang).

im wald gibt es einen kern, der nie trocknet / um ihn herum ordnen sich schichten im kreis / schichten von halmen, scharnieren, stücken von / licht. licht, das farben trägt, die es nicht gibt, das / man schneiden könnte, hätte man. […] (13, Anfang)

Zum Buch gehören dann auch noch einige von der Autorin gelesene Aufnahmen einiger Texte, die dann das Pendel noch mehr zur Prosa hin ausschlagen lassen, wenn man den zügigen Vortrag von Stachler im Ohr hat. Und nicht zuletzt gehören auch die “fotografischen Illustrationen” von Sarah Oswald unbedingt zu dem Buch. Mit bedacht wurden die so genannt (nehme ich zumindest an), denn sie geben sich als zwischen Foto und “freier” Kunst changierend: stark verfremdete, oft verwischte, überlagerte, verunklarte Abbilder der “Welt”. Sie begleiten den Text nicht einfach illustrativ oder kommentierend, sondern werfen im anderen Medium noch einen weiteren Blick auf den “dünnen Ort”. Ihre verschwommene Prägnanz, ihre gemachte Unschärfe und Schattenhaftigkeit unterstützt und ergänzt die suchende Präzision der Texte ausgezeichnet. So wird Dünner Ort dann (fast) zu einem Gesamtkunstwerk — jedenfalls zu einem multimedialen Gemeinschaftswerk …

die luft fällt ins schloss, verfugt sich hinter / dir als wärst du nie dagewesen, und viel- / leicht stimmt das auch. […] (44, Anfang)