Im Jahr 2011 Heimatgedichte zu schreiben, ist natürlich eine Provokation — die Gattung gilt (genauso wie “Heimat” überhaupt) als erledigt und überholt. Aber immerhin sind es “Neue Heimatgedichte”, die Norbert Scheuer hier vorgelegt hat. Und sie sind lange nicht so provozierend, wie man erwarten mag. Was auch damit zusammenhängen dürfte, dass sie schon als Gedichte — unabhängig von ihrer Thematik — nich so sehr provozieren können und wollen. Eine leichte Wehmut lässt sich oft erkennen, vor allem aber zeichnet die Heimatgedichte Scheuers wohl so etwas wie eine Zufriedenheit mit der „Heimat“ trotz der vorhandenen/erworbenen Kenntnis des Anderen (als das wären: Welt, Unsterblichkeit der Literatur und dergleichen mehr) aus. “Heimat” selbst ist ja eigentlich eine sehr ungenaue Spezifizierung. Hier trifft sie vor allme — und das ist tatsächlich in der Lyrik der letzten Jahre nicht unbedingt gewöhnlich — auf das Dorf. Man kann gerade die ersten Gedichte des Bandes auch als eine klitzekleine Geschichte des Dorfes im Zeitraffer lesen, mit den Menschen und den Tätigkeiten und der Umgebung, die dazu gehört. Wo andere Lyriker Szenen der Stadt beschreiben, steht hier eben das dörfliche oder ländliche Leben und Erleben im Vordergrund. Das war aber auch schon der Unterschied — na gut, vielleicht überhaupt die deutliche und starke Verortung in bestimmt-unbestimmten Raum (der „Heimat“, auf dem Lande …). Dieser Ort bleibt aber ungenannt und nicht ganz fassbar — es ist eine manchmal ideale, manchmal nicht so ehr ideale Konstruktion aus dem Typischen.

Im Jahr 2011 Heimatgedichte zu schreiben, ist natürlich eine Provokation — die Gattung gilt (genauso wie “Heimat” überhaupt) als erledigt und überholt. Aber immerhin sind es “Neue Heimatgedichte”, die Norbert Scheuer hier vorgelegt hat. Und sie sind lange nicht so provozierend, wie man erwarten mag. Was auch damit zusammenhängen dürfte, dass sie schon als Gedichte — unabhängig von ihrer Thematik — nich so sehr provozieren können und wollen. Eine leichte Wehmut lässt sich oft erkennen, vor allem aber zeichnet die Heimatgedichte Scheuers wohl so etwas wie eine Zufriedenheit mit der „Heimat“ trotz der vorhandenen/erworbenen Kenntnis des Anderen (als das wären: Welt, Unsterblichkeit der Literatur und dergleichen mehr) aus. “Heimat” selbst ist ja eigentlich eine sehr ungenaue Spezifizierung. Hier trifft sie vor allme — und das ist tatsächlich in der Lyrik der letzten Jahre nicht unbedingt gewöhnlich — auf das Dorf. Man kann gerade die ersten Gedichte des Bandes auch als eine klitzekleine Geschichte des Dorfes im Zeitraffer lesen, mit den Menschen und den Tätigkeiten und der Umgebung, die dazu gehört. Wo andere Lyriker Szenen der Stadt beschreiben, steht hier eben das dörfliche oder ländliche Leben und Erleben im Vordergrund. Das war aber auch schon der Unterschied — na gut, vielleicht überhaupt die deutliche und starke Verortung in bestimmt-unbestimmten Raum (der „Heimat“, auf dem Lande …). Dieser Ort bleibt aber ungenannt und nicht ganz fassbar — es ist eine manchmal ideale, manchmal nicht so ehr ideale Konstruktion aus dem Typischen.

Ein paar sehr feine, klare (sprechende) Gedichte sind dabei, aber auch einiges eher mittelmäßige und auch banales. Formal hat sich das leider auch eher schnell erschöft, hat man schnell kapiert und ist dann zwar nicht schlechter, aber auch nicht mehr besonders spannend oder anregend — etwa das Spiel mti der Oberflächenform der Gedichte udn ihrer Sprache. Aber vielleicht ist das eben einfach Lyrik der Normalität (des Lebens, eben des Lebens in der Heimat und auf dem Land).

„Ein Buch, das vollständig aus Obertönen besteht” schreibt der Übersetzer Dieter Hornig im Nachwort zu einem der Vorbilder für Gracq, Chateuabriands Vie de Rancé. Das gilt aber auch für den Versucher: Das ist nämlich ein Roman, der maßgeblich von seiner Atmosphäre lebt. Es ist faszinierend, wie genau und leicht Gracq die heraufbeschwören kann: Seine eleganten Beschreibungen der Eleganz verlorener Zeit(en) und untergegangnen Epochen, wie sie sich im Urlaubsleben in einem Strandhotel manifestieren, lassen eine entspannte, offene, zugleich erwartende und erwartungsvolle Stimmung entstehen, die wunderbar zum sommerlichen Schweben im Urlaub, dem Entrückt-Sein aus dem Alltag, passen. In der Landschaft der bretonischen Küste, mit ihrer Melancholie und Vergänglichkeit, die Gracq bezaubernd beschreibt, trifft der Erzähler (und Literaturwissenschaftler) Gérard unter anderem auf Allan, eine seltsam changierende Figur zwischen Hochstapler und tragischem Schicksal — und ein wundersames und wunderbares Kammerspiel entfaltet sich, das man auch ganz und gar genießen kann, ohne die intertextuellen Anspielungen, die Gracq hier offenbar (und mehr oder weniger offensichtlich) verarbeitet hat, zu verstehen.

„Ein Buch, das vollständig aus Obertönen besteht” schreibt der Übersetzer Dieter Hornig im Nachwort zu einem der Vorbilder für Gracq, Chateuabriands Vie de Rancé. Das gilt aber auch für den Versucher: Das ist nämlich ein Roman, der maßgeblich von seiner Atmosphäre lebt. Es ist faszinierend, wie genau und leicht Gracq die heraufbeschwören kann: Seine eleganten Beschreibungen der Eleganz verlorener Zeit(en) und untergegangnen Epochen, wie sie sich im Urlaubsleben in einem Strandhotel manifestieren, lassen eine entspannte, offene, zugleich erwartende und erwartungsvolle Stimmung entstehen, die wunderbar zum sommerlichen Schweben im Urlaub, dem Entrückt-Sein aus dem Alltag, passen. In der Landschaft der bretonischen Küste, mit ihrer Melancholie und Vergänglichkeit, die Gracq bezaubernd beschreibt, trifft der Erzähler (und Literaturwissenschaftler) Gérard unter anderem auf Allan, eine seltsam changierende Figur zwischen Hochstapler und tragischem Schicksal — und ein wundersames und wunderbares Kammerspiel entfaltet sich, das man auch ganz und gar genießen kann, ohne die intertextuellen Anspielungen, die Gracq hier offenbar (und mehr oder weniger offensichtlich) verarbeitet hat, zu verstehen.

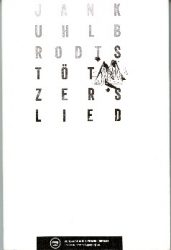

Ein seltsames Buch, das mir eher fremd geblieben ist. Der “Gesang”, unterteilt in diverse durch “Embolien” getrennte Abschnitte (darunter “Stötzers Gedichte”, “Paralipomena zu Stötzer” oder “Deutscher Platz”) ist eine Art Prosagedicht. Formal gibt sich das als Lyrik, mit Versen und Strophen etc. Sprachlich bleibt es aber im Großen und Ganzen Prosa. Und so wie es beide Gattungen gleichermaßen bedient, so bedient es sich auch bei den großen Thema. Irgendwie geht es immer um Geschichte und den Umgang mit ihr, besonders im (post)sozialistischen Leipzig, von Völkerschlachtdenkmal über Lenin bis zur Ästhetik der Plattenbauten wird so ziemlich alles mögliche angerissen und aufgerufen. Der Klappentext schreibt da ganz treffend:

Ein seltsames Buch, das mir eher fremd geblieben ist. Der “Gesang”, unterteilt in diverse durch “Embolien” getrennte Abschnitte (darunter “Stötzers Gedichte”, “Paralipomena zu Stötzer” oder “Deutscher Platz”) ist eine Art Prosagedicht. Formal gibt sich das als Lyrik, mit Versen und Strophen etc. Sprachlich bleibt es aber im Großen und Ganzen Prosa. Und so wie es beide Gattungen gleichermaßen bedient, so bedient es sich auch bei den großen Thema. Irgendwie geht es immer um Geschichte und den Umgang mit ihr, besonders im (post)sozialistischen Leipzig, von Völkerschlachtdenkmal über Lenin bis zur Ästhetik der Plattenbauten wird so ziemlich alles mögliche angerissen und aufgerufen. Der Klappentext schreibt da ganz treffend:

Stötzer [die von Kuhlbrodt eingesetzte Sprecher-/Reflektorfigur] ist ein Wahrnehmungsspeicher, ein Seismograph. […] Er nimmt das auf, was ihn überrollt: Politik, Ökonomie, Kunst, Geschichte. Stötzer kommentiert aus der Statik heraus die Bewegungen, das Ausklingen des Vergangenen und das Hereinbrechen des neuen Jahrtausends.

Das ist eine Mischung aus Banalitäten der Oberfläche und tiefer bohrenden Reflexionen geworden, die unvermittelt neben einander auftauchen und da auch stehen bleiben, sich dadurch aber recht erfolgreich gegenseitig befruchten und ergänzen. Darüber hinaus ist das aber auch ein sehr schönes, gut gemachtes Buch geworden, das mit verschiedenen Gestaltungselementen der Typographie und der Illustrationen die verschiedenen Teile oder Ebenen des Texte gut illustrierend ergänzt und verdeutlicht.

Wirklich näher gebracht hat mir diese Auswahl Klaus Wagenbachs die Lyrik von Christa Reinig nicht. Der Anfang ist schrecklich banal, schon die Form — bravste Paar- und Kreuzreime in regelmäßiger Metrik und Zwölfzeilern — verhindert fast das interessierte Lesen. Zum Glück wandelt sich das mit dem Fortschreiten der Seiten, eine zunehmende Konzentration und Verdichtung. Das macht die nun auch mal lakonisch wirkenden Gedichte besser. Allein schon deshalb, weil sie nicht mehr so geschwätzig sind. Allerdings bleibt der Eindruck, dass hier eine Autorin schreibt, die irgendwie ständig beleidigt von der Welt und ihrer Schlechtigkeit wirkt. Weil das oft den Beiklang persönlichen Beleidigtseins hat (z.B. bei “Der Andere”!), hat mich das etwas genervt. Die Gegenüberstellung der Machtlosigkeiten, der Ohnmacht, der richtigen Sprache und den offiziellen Verlautbarungen/Wörtern, den Herrschenden, den Mächtigen durchzieht fast alle Texte mehr oder weniger. Das ist ja eigentlich eine sympathische Sache, weil aber vieles mir eigentlich zu offensichtlich, zu deutlich und eindeutig gesagt ist, verliert das etwas von seiner Wirkung.

Wirklich näher gebracht hat mir diese Auswahl Klaus Wagenbachs die Lyrik von Christa Reinig nicht. Der Anfang ist schrecklich banal, schon die Form — bravste Paar- und Kreuzreime in regelmäßiger Metrik und Zwölfzeilern — verhindert fast das interessierte Lesen. Zum Glück wandelt sich das mit dem Fortschreiten der Seiten, eine zunehmende Konzentration und Verdichtung. Das macht die nun auch mal lakonisch wirkenden Gedichte besser. Allein schon deshalb, weil sie nicht mehr so geschwätzig sind. Allerdings bleibt der Eindruck, dass hier eine Autorin schreibt, die irgendwie ständig beleidigt von der Welt und ihrer Schlechtigkeit wirkt. Weil das oft den Beiklang persönlichen Beleidigtseins hat (z.B. bei “Der Andere”!), hat mich das etwas genervt. Die Gegenüberstellung der Machtlosigkeiten, der Ohnmacht, der richtigen Sprache und den offiziellen Verlautbarungen/Wörtern, den Herrschenden, den Mächtigen durchzieht fast alle Texte mehr oder weniger. Das ist ja eigentlich eine sympathische Sache, weil aber vieles mir eigentlich zu offensichtlich, zu deutlich und eindeutig gesagt ist, verliert das etwas von seiner Wirkung.

In die Gewehre rennen

mein tiefstes herz heißt tod

wenn das die mörder wüssten

wären sie es müde (34)

außerdem noch:

- Arno Schmidt, »Na, Sie hätten mal in Weimar leben sollen!« Über Wieland — Herder — Goethe. Mit einem Essay von Jan Philipp Reemtsma, hrsg. von Jan Philipp Reemtsma. Stuttgart: Reclam 2013. 234 Seiten. (mit dem wunderbaren Essay “Goethe und einer seiner Bewunderer”)

- Einhard, Vita Karoli Magni (zur Vorbereitung auf den Ausstellungsbesuch in Aachen)

- Stramm, August, Gedichte Dramen Prosa Briefe. Herausgegeben von Jörg Drews. Stuttgart: Reclam 1997. 242 Seiten.