Ins Netz gegangen am 12.10.:

- Literatur-Nobelpreis: Georg Diez über Patrick Modiano und Lutz Seiler – SPIEGEL ONLINE – georg diez hadert mit dem „ästhetischen und strukurellen konservatismus der buchbranche“:

Das ist der Hintergrund, vor dem der ästhetische Konservatismus eines Romans wie „Kruso“ zelebriert wird und erklärbar wird: der digitale, wirtschaftliche, möglicherweise auch politische Epochenbruch. Dieser Roman, der Roman an sich, so wie er gerade definiert wird, ist damit vor allem eine Schutzbehauptung der Erinnerung.

- Peter Kurzeck: Der Mann, der immer gearbeitet hat – der stroemfeld-verlag wird/will wohl alles, was kurzeck hinterlassen hat, zu geld machen. bei einem autor, der dermaßen fast manisch korrigierte und verbesserte bis zum schluss, halte ich fragment-ausgaben ja nur für mäßig sinnvoll (und es ist ja nicht so, als gäbe es nicht genug kurzeck zu lesen …). aber trotzdem freue ich mich und bin gespannt, was da noch kommt in den nächsten jahren

Und dann sind da noch die Notizzettel, die Kurzeck zu Materialsammlungen zusammengestellt hat, mit Titeln wie „Staufenberg II“ und „Staufenberg III“. Sie dienten ihm zur Arbeit an „Kein Frühling“ und „Vorabend“, zeigen aber auch, dass „Ein Sommer, der bleibt“, das erste der erfolgreichen Erzähl-Hörbücher, die Kurzeck seit 2007 einsprach, schriftliche Vorstufen gehabt hat. Mittendrin ein Notizzettel, der wie der Anfang von allem anmutet: „Das Dorf steht auf einem Basaltfelsen eh + je. Jetzt soll es das Dorf werden (sein) + liegt unerreichbar im Jahr 1947, im Abend.“ Unerreichbar. Das Vergangene wieder erreichbar zu machen, hat Kurzeck bis zuletzt versucht. Losse erinnert sich an eine Bemerkung des Autors im Frankfurter Krankenhaus: „Wir hätten noch mehr arbeiten müssen.“ An der Präsentation dessen, was fertig geworden ist, arbeitet Kurzecks Verlag.

- Schattenbibliotheken: Piraterie oder Notwendigkeit? – sehr spannend: In gewaltigen, frei zugänglichen Online-Datenbanken verbreiten anonyme Betreiber wissenschaftliche Literatur, ohne Beachtung des Urheberrechtes. Doch die digitalen Sammlungen sind nicht nur Piraterie, sie weisen auch auf große Versäumnisse der Wissenschaftsverlage hin – sagt der ungarische Piraterie-Forscher Balázs Bodó. Im Interview mit der Journalistin Miriam Ruhenstroth erklärt er, wieso die Schattenbibliotheken in Ost- und Mitteluropa so gefragt sind und wie das Problem zu lösen wäre.

- Marihuana: Die seltsame Verfolgung der nüchternen Kiffer | ZEIT ONLINE -

Wer kifft, gefährdet den Straßenverkehr. Auch ohne Rausch, jederzeit. Das glauben zumindest Behörden. Sie entziehen selbst nüchternen Taxikunden den Führerschein. […] Behörden haben anscheinend Gefallen daran gefunden, über den Umweg des Verwaltungsrechts, eigenmächtig ein bisschen für Ordnung unter Cannabis-Konsumenten zu sorgen.

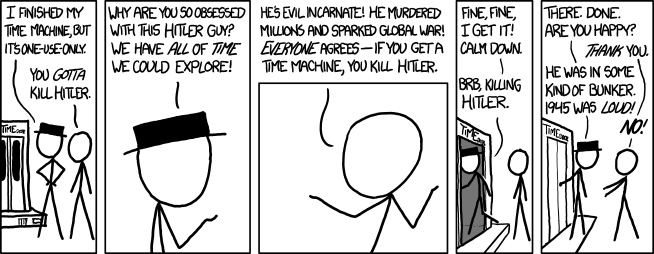

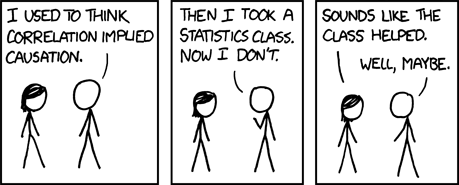

- xkcd: The Sake of Argument – xkcd über’s Argumentieren: The Sake of Argument

- Adobe is Spying on Users, Collecting Data on Their eBook Libraries – The Digital Reader – adobe spioniert mit digital editions 4 die nutzer aus: im klartext (!) werden nicht nurin de4 geöffnete bücher mit ihren metadaten und denen der leserin übertragen, sondern de4 durchsucht auch ohne sich das genehmigen zu lassen den gesamten computer nach irgendwelchen ebooks (auch solchen, die nicht in de4 benutzt werden), um deren daten ebenfalls an adobe zu senden. grausam.

- Egoistische Zweisamkeit: Ersatzreligion Liebe – Menschen – FAZ – markus günther über die „ersatzreligion liebe“, die sich in letzter zeit immer mehr ausbreitet (und absolut setzt):

Zu den Kollateralschäden der Ersatzreligion Liebe gehören aber auch die vielen Menschen, die allein sind. Ihr Leben wird als defizitär wahrgenommen. Man vermutet, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Dass jemand freiwillig einen anderen als den Weg in die Partnerschaft geht, ist schlechterdings unverständlich. Dass jemand einen geeigneten Partner nicht gefunden hat, gilt als sein ganz persönliches Versagen. So oder so, er hat von seiner Umwelt bestenfalls Mitleid zu erwarten.

[…] Ist der Mythos Liebe nicht wenigstens dafür gut, den Menschen aus seinem Egoismus herauszuführen? Ist die Sehnsucht nach Partnerschaft nicht immer noch besser als die Selbstsucht? Die Antwort lautet: Diese Art der Liebe ist nur scheinbar eine Überwindung der eigenen Grenzen. In Wahrheit handelt es sich um eine Fortsetzung der Ich-Bezogenheit mit anderen Mitteln, denn die Triebkraft, die wirkt, ist ja, wenn man ehrlich ist, gar nicht der Wunsch zu lieben, sondern der, geliebt zu werden. - Deutscher Historikertag: Die These vom Sonderweg war ja selbst einer – jürgen kaube berichtet sehr launig, pointiert (und mit gemeinen, natürlich absolut fehlgeleiteten seitenhieben gegen die germanistik …) vom göttinger historikertag:

Man kann vermutlich lange warten, bis zum ersten Mal ein Bankier, eine Schriftstellerin oder ein Ausländer den Historikertag eröffnet.

Wäre es nicht an der Zeit, einmal zum Thema „Vergangenheit“ zu tagen?

Eine sinnvolle Einheit dessen, was die Historiker tun, die sich durch alle ihre Forschungen zöge, gibt es nicht. Und wenn die Göttinger Stichprobe nicht täuschte, dann gibt es nicht einmal Hauptlinien oder Trends.

- Wilder Kaiser extreme on Vimeo – wohl das verrückteste video, das ich in letzter zeit sah (fahrradfahren kann man diesen stunt allerdings kaum noch nennen. und vernünftig ist natürlich auch etwas ganz anderes …)

- Auswüchse des Regietheaters: Oper der Beliebigkeiten – Bühne Nachrichten – NZZ.ch – der musikwissenschaftler laurenz lütteken rechnet mit dem regietheater aktueller prägung auf der opernbühne ab:

Denn die landläufige Behauptung, dass man etwas heute «so» nicht mehr machen könne, ist nicht nur teleologischer Unfug, sie ist überdies unlauter. In den Opernhäusern regiert nämlich ein unangefochtener Kanon, der weitaus fester zementiert ist als noch vor fünfzig Jahren. So spricht gewiss nichts dagegen, den Anteil neuer Werke zu erhöhen, aber es ist mehr als fragwürdig, die alten Werke mit immer neuen Bildern vermeintlich «modern» zu machen und sich damit behaglich im Kanon einzurichten. Zudem hat der Moderne-Begriff, der hier bedient wird – das «Verstörende», «Provozierende», «Bestürzende» –, inzwischen selbst so viel Patina angesetzt, dass man ihn getrost in die Geschichte entlassen sollte.

ich bin durchaus geneigt, ihm da zumindest in teilen zuzustimmen: die regie hat sich oft genug verselbständigt (auch wenn ich eine totalablehnung, die ich bei ihm zwischen den zeilen lese, nicht befürworte). dagegen führt er an:

Die historische Verantwortung im Umgang mit Texten der Vergangenheit ist nichts Entbehrliches, sie ist auch nicht, wie so oft behauptet, ein Relikt altmodischen Philologentums, zumal das Argument für die Musik nicht geltend gemacht wird. Was aber nützt eine kritische Ausgabe des «Don Giovanni», wenn die Szenerie kurzerhand (wie in Linz) von Sex and Crime der Pop-Stars erzählt? Texte, Partituren der Vergangenheit bedürfen vielmehr einer besonderen Sensibilität, denn erst, wenn es gelingt, im Vergangenen das Gegenwärtige aufzuspüren (statt die Gegenwart dem Historischen einfach nur überzustülpen), kann sich der Rang eines Kunstwerks, auch eines musikalischen Bühnenkunstwerks, bewähren.

sein argument übrigens, statt immer wieder das selbe neu aufzufrischen öfters mal neues zu spielen, würde ich unbedingt gerne verwirklicht sehen – ich verstehe die repertoire-fixierung der oper eh‘ nicht so ganz (die ja auch gewissermaßen unhistorisch ist – „die entführung aus dem serail“ beispielsweise war kaum dazu gedacht, heute noch aufgeführt zu werden …)