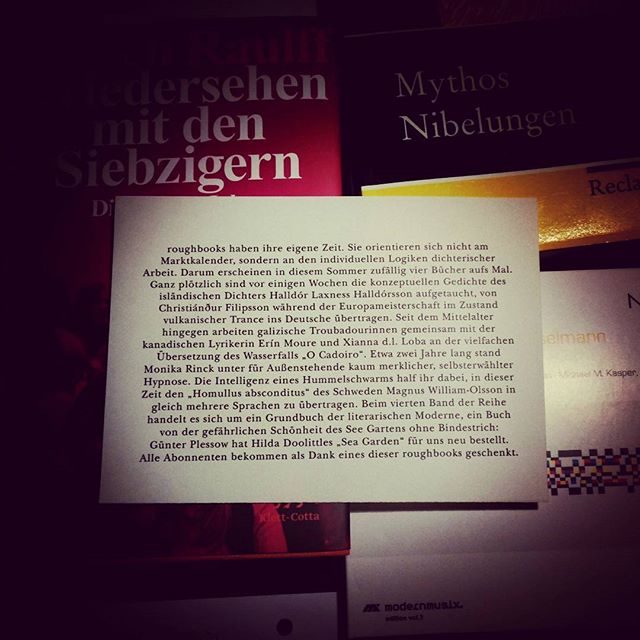

Für eine solche Mitteilung muss man den roughbooks-Verlag von Urs Engeler doch einfach lieben …

via Instagram

Für eine solche Mitteilung muss man den roughbooks-Verlag von Urs Engeler doch einfach lieben …

via Instagram

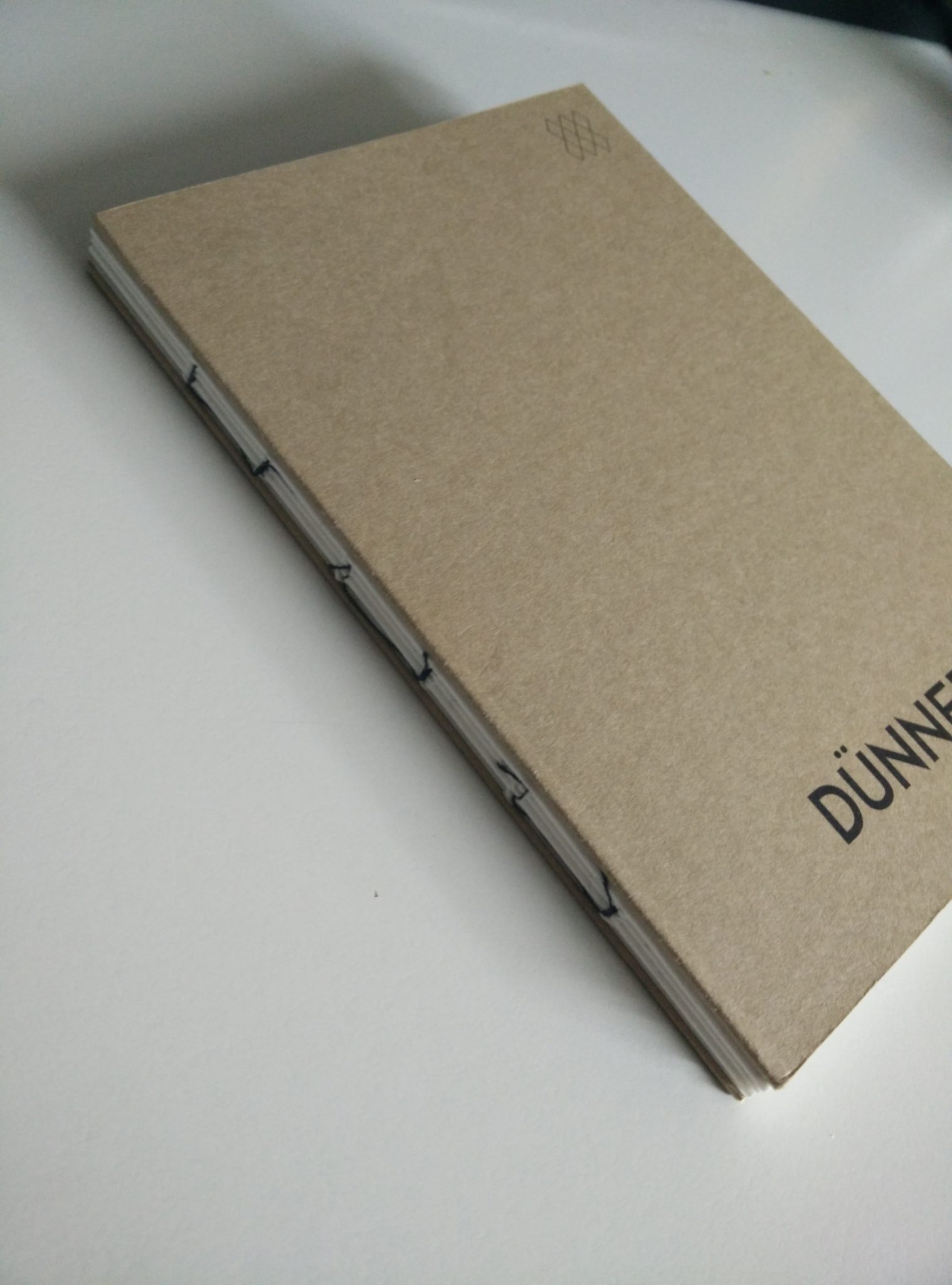

Der Dünne Ort von Alke Stachler ist ein schönes kleines Büchlein. Die Buchgestaltung (von Sarah Oswald) hat dabei einen sehr interessanten Effekt, der eng mit den Inhalten zusammenhängt. Da ist zum einen die Offenheit des Buches, das ohne Rücken sein Inneres — die Fadenheftung und Klebung — sozusagen den Blicken preisgibt. Und es schwebt zwischen Heftchen und Buch: Einerseits das kleine Taschenformat, der offene Rücken, andererseits der feste, doppelte Natronkarton des Umschlags und das ordentliche, grifffeste Papier der Seiten.

Der Dünne Ort von Alke Stachler ist ein schönes kleines Büchlein. Die Buchgestaltung (von Sarah Oswald) hat dabei einen sehr interessanten Effekt, der eng mit den Inhalten zusammenhängt. Da ist zum einen die Offenheit des Buches, das ohne Rücken sein Inneres — die Fadenheftung und Klebung — sozusagen den Blicken preisgibt. Und es schwebt zwischen Heftchen und Buch: Einerseits das kleine Taschenformat, der offene Rücken, andererseits der feste, doppelte Natronkarton des Umschlags und das ordentliche, grifffeste Papier der Seiten.

Auch die Texte könnte man Textlein nennen, klänge das nicht so verniedlichend — besonders niedlich sind sie nämlich nicht. “Texte” schreibe ich mit Bedacht — denn was ist das eigentlich? Sie “schweben” zwischen dem, was man üblicherweise Gedicht nennt bzw. als Gedicht erwartet und Prosa. Auf der einen Seite: die kontrollierte und gestaltete Oberfläche, das strenge Gefüge des Blocksatzes, der durch gezielte Löcher aufgebohrt/aufgelockert wird. Daneben aber wiederum die Sprache, die (meist) wie “normale” Prosa daherkommt. Also darf man sie wohl als Prosagedichte einordnen (auch wenn ich von solchen oxymoronischen Klassifizierungen wenig halte …). Vielleicht sind das aber auch einfach kurze Ttexte zwischen Miniatur und Gedicht.

Das sind sozusagen die Charakteristika von Dünner Ort, die sich sofort offenbaren. Und sie sind wegweisend. Denn auch in den Texten von Stachler geht es immer wieder um ein Zwischen, um ein weder-noch, um etwas ahnbares, aber kaum begreifbares, um Wissen, das sich nur schwer oder kaum versprachlichen (im Sinne von: auf den Begriff bringen) lässt. So überrascht es auch nicht, dass (nach dem etwas überflüssigem Vorgeplänkel des Herausgeber-Vorwortes) die Seele schon gleich am Anfang steht, mit einem starken ersten Satz:

die menschliche seele wiegt 21 gramm: kannst du sie greifen, mit einem spaten im körper tasten, wo sie klimpert, schaukelt und gegen die haut flattert wie ein panischer falter, als wäre deinen haut von innen licht.

oder eigentlich/besser so, allerdings im Blocksatz:

die menschliche seele wiegt 21 gramm:

kannst du sie greifen, mit einem spaten im

körper tasten, wo sie klimpert, schaukelt und

gegen die haut flattert wie ein panischer fal-

ter, als wäre deinen haut von innen licht.

Oder noch besser, weil der reine Text das, was den Dünnen Ort als Werk ausmacht, kaum wiedergeben kann:

Wesentliche, wiederkehrende Themenfelder sind Wald, Einsamkeit, Tod bzw. Sterben und das Suchen, die Bewegung des suchenden Ichs. Und natürlich der Schatten (und auch noch so manch andere Uneigentlichkeit).

nachts fällt ein schwarzes knacken aus dem / schrank, das uns an etwas erinnert. an wald viel- / leicht, holz, farn, harz. an gerüche, getier, an wün- / sche: im wald möchten wir uns verlieren, im wunden schatten liegen, selbst wund sein, selbst harz. / […] (21)

Dünner Ort lässt sich allerdings nur sehr unzureichend in dieser Art zusammenfassend beschreiben und auch kaum, ich habe es ja schon erwähnt, einfach so zitieren, weil “Inhalt” und “Form” (und das heißt auch: Zusammenhang im Buch, zumindest auf der Doppelseite) der Texte so eng miteinander verwoben sind, so sehr ineinander übergehen, dass man ihn sehr stark beraubt, wenn man einen Textausschnitt auf die reine Wortfolge reduziert. Das Konzept des “dünnen Ortes” ist ja auch gerade eines, das der Benennung verwehrt bleibt. Man könnte das, was Stachler in Dünner Ort macht, vielleicht eine “dichte Beschreibung” der eigenen Art nennen. Die „allgemeinen“ (auch als allgemeingültig behaupteten, vgl. den Anfangstext zur Seele) Beobachtungen werden dabei fast immer wieder ins Ich gespiegelt, ins Individuelle geführt und überführt, sie sind in einer Übergangsbewegung. Denn der “dünne Ort” ist zu verstehen als eine Übergangszone, eine Grenze oder Schwelle, der Bereich zwischen Leben und Tod vor allem.

der nebel bildet fehlende stellen im wald, ein opa- / kes lochmuster. beim versuch, die löcher anzuse- / hen, verschwindet man, franst aus wie eine dün- / ne tablette im wasser. […] (15, Anfang)

Dazu noch die Textlücken, ‑löcher, die wie zufällig im Blocksatz unübersehbar auftauchen, den Fluss der Sprache unterbrechen und vielleicht auch den dünnen Ort, der so schwer zu fassen ist, den Übergang, die Schwelle einfach markieren oder zumindest evozieren. Und sie weisen quasi explizit auf die Offenheit der Texte hin. Das ist ein bisschen paradox, neigt der Blocksatz (der hier in wechselnden Zeilenlängen genutzt wird) doch eigentlich zu einer gewissen Abgeschlossenheit. Doch die ist, das wird in Dünner Ort schnell deutlich, nur oberflächlich. Denn so wie die Lücken Löcher in den Text reißen, ihm also Freiräume schaffen, so sind die Texte in der Regel auch semantisch nicht abgeschlossen oder gar verschlossen, sondern offen. Das meint nicht nur ihre Unbestimmtheit, sondern auch Phänomene wie Abbrüche am Seitenende mitten im Satz oder, als Gegenpol, ein Beginn mit einem Komma (also mitten in einem imaginären größeren Zusammenhang).

im wald gibt es einen kern, der nie trocknet / um ihn herum ordnen sich schichten im kreis / schichten von halmen, scharnieren, stücken von / licht. licht, das farben trägt, die es nicht gibt, das / man schneiden könnte, hätte man. […] (13, Anfang)

Zum Buch gehören dann auch noch einige von der Autorin gelesene Aufnahmen einiger Texte, die dann das Pendel noch mehr zur Prosa hin ausschlagen lassen, wenn man den zügigen Vortrag von Stachler im Ohr hat. Und nicht zuletzt gehören auch die “fotografischen Illustrationen” von Sarah Oswald unbedingt zu dem Buch. Mit bedacht wurden die so genannt (nehme ich zumindest an), denn sie geben sich als zwischen Foto und “freier” Kunst changierend: stark verfremdete, oft verwischte, überlagerte, verunklarte Abbilder der “Welt”. Sie begleiten den Text nicht einfach illustrativ oder kommentierend, sondern werfen im anderen Medium noch einen weiteren Blick auf den “dünnen Ort”. Ihre verschwommene Prägnanz, ihre gemachte Unschärfe und Schattenhaftigkeit unterstützt und ergänzt die suchende Präzision der Texte ausgezeichnet. So wird Dünner Ort dann (fast) zu einem Gesamtkunstwerk — jedenfalls zu einem multimedialen Gemeinschaftswerk …

die luft fällt ins schloss, verfugt sich hinter / dir als wärst du nie dagewesen, und viel- / leicht stimmt das auch. […] (44, Anfang)

Das sind zwei (sehr) kleine Texte — Essays wohl am besten zu nennen — die sich auf den ersten Blick ganz unterschiedlichen Themen widmen: Über das Stehen widmet sich der Statik (des Menschen), Die Schaukel dagegen einem Ding, das wie kaum ein anderes Bewegung vergegenständlicht.

Das sind zwei (sehr) kleine Texte — Essays wohl am besten zu nennen — die sich auf den ersten Blick ganz unterschiedlichen Themen widmen: Über das Stehen widmet sich der Statik (des Menschen), Die Schaukel dagegen einem Ding, das wie kaum ein anderes Bewegung vergegenständlicht.

Natürlich stimmt der Gegensatz bei Hans Jürgen von der Wense so eigentlich gar nicht. Das merkt man schon, wenn man den ersten Satz in Über das Stehen liest:

Stehen ist eine bewegung; es ist schwanken und wanken, um sich im gleichgewichte zu halten, aufrecht.. Stehen ist eine lage. (13)

Dem folgt ein manchmal meines Erachtens etwas ausfasernder Essay über das Stehen, der mich vor allem in seinen weltetymologischen Abschnitten nicht immer gleichermaßen faszinieren konnte. Trotzdem ein schönes “Groschenheft des Weltgeistes” — so nennt der kleine, rührige blauwerke-Verlag seine splitter-Reihe, die im kleinen Notizheftformat kleine Texte mit viel zusätzlichem (Archiv-)Material vorbildlich ediert und zu wohlfeilen Preisen (nämlich jeweils 1 Euro) zugänglich macht. Auch diese beiden Wense-Essays haben jeweils ein einführendes Vorwort von Reiner Niehoff, das unter anderem über Entstehungszusammenhänge und Publikations- bzw. Überlieferungsgeschichte berichtet, und ein einordnendes, erklärendes “Nachwort” von Valeska Bertoncini, das als “Lektüre” fungiert.

Das gerade erst erschienen Heft Die Schaukel bietet einen recht kurzen Wense-Text von wenigen Seiten, der sich — quasi kulturgeschichtlich avant la lettre — mit dem Gegenstand, dem Ding “Schaukel” und vor allem seinen Bedeutungen und Implikationen für den Menschen (ob er nun schaukelt, anstößt oder zuschaut …) befasst. Auch eine sehr vergnügliche, kluge und bereichernde Lektüre. Denn an der Schaukel fasziniert Wense offenbar die Gleichzeitigkeit bzw. dingliche Identität von Bewegung und Ruhe, von der Möglichkeit, bei sich selbst zu sein und zugleich über sich hinaus zu gelangen:

Schaukeln ist Mut-Wille. Es ist Entfernen, Abweichen von der Mitte, dem Ruhe-Punkte, Ab-Fall. (23)

Das Meer ist ein alter Bekannter, der warten kann ist ein interessanter Gedichtband. Nicht nur des schönen Titels wegen. Und auch nicht nur der graphischen Ausstattung wegen. Sondern vor allem wegen der schöpferischen Kraft, die Starcke aus letztlich einem Theman, einem Gegenstand entwickelt: Dem Meer. Denn darum geht es in fast allen Gedichten. Und trotz der monothematischen Anlage des Bandes — neben dem Meer spielen Sand, Wolken und der hohe Baum vor dem Haus noch eine gewisse Rolle –, der erstaunlich engen Fixierung auf einen Ort und eine Position des Betrachters und Schreibenden ist das alles andere als langweilig. Eine Rolle spielt dabei sicherlich die vergehende Zeit, deren Lauf man beim Lesen des Bandes gewissermaßen nachvollziehend miterleben kann.

Man ist dabei, sozusagen, alleine mit dem Meer. Menschen kommen nämlich recht selten (wenn überhaupt vor). Das Meer selbst ist in diesen Gedichten vor allem als instabile Stabilität, als dauerhafter Wandel, als vergehende/bewegte/bewegende/fortschreitende Zeit präsent. Auch wenn oft ein recht prosaischer Duktus vorherrscht, kaum Sprachspiele oder ausgefallene, gesuchte Bilder zu entdecken und entschlüsseln sind, ist das dennoch gerade in den Details oft sehr spannend, in den kleinen Abweichungen, den minimalen Störungen und poetischen Signalen (etwa bei der Wortstellung, der Kommasetzung, der (unterbrochenen) Reihung). Fast jedes Gedicht hat einen Moment, einen (Teil-)Satz, der besonders berührt, der besonders die Intensität (des Erlebens vor allem) ausstrahlt. Als „wegzehrung der erinnerung“ (56) sind die Gedichte aber immer auch ein Versuch, die Vergänglichkeit festzuhalten.

Viele dieser Meer-Gedichte funktionieren dabei wie ein „inneres fernglas“ (56): der Blick auf die Landschaft der Küste (ich glaube, das Wort “Küste” kommt dabei gar nicht vor, nur Meer, Sand, Wolken und Himmel als Elemente des Übergangsraums) ermöglicht und fördert den Blick nach innen, mit dem gleichen Instrumentarium, das zugleich das große, weite Panorama erfasst und das kleine, maßgebliche Detail. Und obwohl es oft um Vergänglichkeit und Abschied geht, um Ort- und Heimatlosigkeit, bleibt den Gedichten eine auffällige Leichtigkeit eigen: Die Sprache bleibt locker, die Bilder beweglich, das Syntaxgefüge flexibel, die Begriffe immer konkret: „sie [d.i. die geschichten vom meer] lieben das offene / im verborgenen.“ (47) heißt es einmal — und damit ist Methode Starckes in Das Meer ist ein alter Bekannter, der warten kann als Motto ziemlich genau beschrieben.

vielleicht, dass sich

unterm meer ein

weiteres meer versteckt

wie erinnerungen im

sand der gedanken, die,

für geheimnisse offen,

momente von stille verkörpern.

an seinen geräuschen, schlussverse (72)

Juli Zehs Unterleuten hält sich zwar hartnächkig auf der Bestseller-Liste, ist aber eigentlich ein eher langweiliges, unbemerkenswertes Buch. Das ist routiniert erzählt und kann entsprechend mit unbeteiligter Neugier ohne nachhaltigen Eindrcuk gelesen werden. Vieles in dem Plot — den ich jetzt nicht nacherzähle — ist einfach zu absehbar. Dazu kommt noch ein erzählerisches Problem: Der Text wird mir permanent erhobenem Zeigefinger erzählt, bei jeder Figur ist immer (und meist sofort) klar, was von ihr zu denken ist — das wird erzählerich überdeutlich gemacht. Dazu eignet sich der wechselnde erzählerischere Fokus der auktorialen Erzählerin natürlich besonders gut. Das Schlusskapitel, in dem sie (bzw. eine ihrer Instanzen) als Journalistin, die Unterleuten recherchiert hat, auftritt und die Fäden sehr unelegant zum Ende führt, zeigt sehr schön die fehlende künstlerische/poetische Imagination der Autorin: Das ist so ziemlich die billigste Lösung, einen Schluss zu finden — und zugleich auch so überaus unnötig … Andererseits hat mich die erzählerische Anlage schnell genervt, weil das so deutlich als die einfachste Möglichkeit erkennbar wir, alle Seiten, Positionen und Beteiligten des Konflikts in der Pseudo-Tiefe darzustellen.

„[E]ine weitreichende Weltbetrachtung, einen Gesellschaftsroman mit einer bestechenden Vielfalt literarischer Tonlagen, voller Esprit und Tragik, Ironie und Drastik“, die Klaus Zeyringer im „Standard“ beobachtet hat, kann ich da beim besten Willen nicht erkennen. (Jörg Magenau hat die „Qualitäten“ des Romans in der “Süddeutschen Zeitung” besser und deutlicher gesehen.) Letztlich bleibt Unterleuten ein eher unspannender Dorfkrimi, der sich flott wegliest, (mich) aber weder inhaltlich noch künstlerisch besonders bereichern konnte. Schade eigentlich.

Auch :nachkommen nacktkommen ist wieder so ein Zufallsfund, bei dem ich dem Verlag — hochroth — vertraut habe … Sophie Reyers Gedichte sind knapp konzentrierte Kurzzeiler, die oft abgründig leicht sind, aber immer sehr auf den Punkt gedacht und formuliert sind — beziehungsweise auf den Doppelpunkt als Grenze und Übergang, der den Beginn aller Gedichte zeichenhaft markiert. Immer wieder fallen mir die kühnen, wilden, ja geradezu überbordenden und überschießenden Bilder auf, die jeglicher sprachlicher Ökonomie Hohne sprechen und die, so scheint es mir, manchmal auch einfach nur um ihrer selbst willen da sind. Außerdem scheint Reyer eine große Freude am Spiel mit Assonanzen und Alliterationen zu haben. Überhaupt ist vielleicht das Spiel, der spielerische Umgang mit Sprache und Einfällen trotz der Themen, die einen gewissen Hang zum Dunkeln aufweisen, besonders bezeichnend für ihre Lyrik.

Manches wirkt in :nachkommen nacktkommen auch eher wie das spontane Notat einer Idee, wie eine Einfallsskizze im Notizbuch der Autorin und noch nicht wie ein fertiges Gedicht. Zweizeiler wie der auf S. 27 zum Beispiel:

die kursivschrift des kornfelds

sonnen strahlen stenographie

Interessant fand ich bei der Lektüre auch, dass Takt und Rhythmus der Lyrik wiederholt (im Text selbst) anzitiert werden, durch die Texte aber nur sehr bedingt (wenn überhaupt) umgesetzt werden. Vielleicht kommt daher auch der Eindruck der Spontanität, des augenblicklichen Einfalls …

:nachkommen nacktkommen ist dabei ein typisches kleines hochroth-Bändchen — ich mag das ja, ich brauche nicht immer gleich 80–100 Seiten Lyrik von einer Autorin, es reichen oft auch 20, 30 (kleinere) Texte. Und die Kaufhürde ist auch nicht so hoch, wenn das nur 8 Euro statt 25 sind … Zudem sind die hochroth-Publikationen eigentlich immer schön gemacht, liebevoll und umsichtig gestaltet. Die hier ist die erste, bei der mir typographische Fehler aufgefallen sind — ein nach unten „fallendes“ l, das ich auf sechs Seiten ziemlich wahllos verstreut gefunden habe (aber wer weiß, vielleicht ist das ja auch ein geheimes feature der Texte, das sie auch ganz geschickt mit dem Paratext verbindet?).

Über die schmale Auswahl beim feinen hochroth-Verlag bin ich eher zufällig auf die Lyrik Wolf von Kalckreuths gestoßen. Kalckreuth ist gewissermaßen eine tragische Figur: 1887 in eine Militär- und Künstlerfamilie geboren, setzt er seinem Leben bereits 1906 ein Ende. Bis dahin war er in der Schule, hat sein Abitur gemacht, ist etwas gereist und dann — trotz eigentlicher Nicht-Eignung — im Oktober 1906 auf eigenen Wunsch ins Militär eingetreten, wo er es keine zehn Tage bis zu seinem Freitod aushielt. In dieser kurzen Lebenszeit entstanden aber nicht nur eigene Gedichte, sondern auch diverse (wichtige) Übersetzungen der Lyrik Verlaines und Baudelaires.

Über die schmale Auswahl beim feinen hochroth-Verlag bin ich eher zufällig auf die Lyrik Wolf von Kalckreuths gestoßen. Kalckreuth ist gewissermaßen eine tragische Figur: 1887 in eine Militär- und Künstlerfamilie geboren, setzt er seinem Leben bereits 1906 ein Ende. Bis dahin war er in der Schule, hat sein Abitur gemacht, ist etwas gereist und dann — trotz eigentlicher Nicht-Eignung — im Oktober 1906 auf eigenen Wunsch ins Militär eingetreten, wo er es keine zehn Tage bis zu seinem Freitod aushielt. In dieser kurzen Lebenszeit entstanden aber nicht nur eigene Gedichte, sondern auch diverse (wichtige) Übersetzungen der Lyrik Verlaines und Baudelaires.

Erstaunlich ist in seinen Gedichten immer wieder die ausgesprochen sichere (handwerkliche) Sprach- und Formbeherrschung trotz des jungen Alters. Nicht immer und nicht alles ist wahnsinnig originell, vieles ist sehr deutlich einer späten Spätromantik verhaftet, die aber durch die mal mehr, mal weniger zaghaften Einflüsse des Expressionismus interessant wird. Viele seiner Gedichte pendeln sich gewissermaßen in der Dialektik von Verfall und Sehnsucht ein. Und aus ihnen spricht auch immer wieder das Bewusstsein um die eigene (Ver-)Spätung, um Endzeit, Untergang, vor allem aber Sterbenswunsch und Todessehnsucht etc. — nicht ohne Grund spielen die Dämmerung (und natürlich die Nacht), der Abend und der Herbst eine große Rolle in diesen Gedichten.

Aber was mich wirklich am meisten fasziniert hat, war doch die sorgsame Fügung der Gedichte, gerade der Sonette, die nahe an perfekte Gedichte heranreichen. Die hochroth-typisch sehr kleine Auswahl — 26 Seiten inkl. Nachwort! — hat mich dann immerhin neugierig gemacht und mich zu der deutlich umfangreicheren Auswahl von 1962 greifen lassen. Da finden sich natürlich auch wieder viele faszinierende Sonette, aber auch interessante und anregende Gedichte, eigentlich ja Elogen, auf Napoleon, den Kalckreuth wohl sehr bewunderte. Und schließlich enthält der Band auch noch eine umfangreiche Abteilung mit Übersetzungen der Lyrik Verlaines und Baudelaires, beide auch wesentliche Vorbilder und Einflüsse Kalckreuths.

Das Leben eilt zum Ziele wie eines Weltstroms Flut

Die uns ins Meer entführt mit dunklen Wogenmassen,

In schwindelhafter Hast, die nie entschlummernd ruht,

Bis wir das eigne Herz erkennen und erfassen. (72)

Eine nette kleine Satire — das heißt, ein scharfer und bissiger Text, der das deutsche Universitätssystem und ‑leben, insbesondere aber die zeitgenössische Studierendengeneration gekonnt aufspießt. Nur notdürftig fiktionalisiert, bekommen so ziemlich alle ihr Fett weg: Die Studierenden, die Lehrenden vom akademischen “Unterbau” über den Mittelbau bis zu den vertrottelten Emeriti, von der Verwaltung bis zur Presse und Politik. Selbst die Hauptfigur, Michelle, ist so überhaupt nicht liebenswert, sondern — natürlich als Zerrbild — eher ein abschreckendes Beispiel der Ziel- und Vernunftlosigkeit als ein Identifikationsangebot für den Lesen. Sehr schön fand ich den erzählerischen Kunstgriff, dass sich die Erzählerin selbst mit ihrer eigenen Stimme wiederholt einmischt und sich und ihren (?) Text im Text selbst gleich mitkommentiert (auf die eher unwitzige Herausgeberfiktion hätte ich dafür gerne verzichten können).

Eine nette kleine Satire — das heißt, ein scharfer und bissiger Text, der das deutsche Universitätssystem und ‑leben, insbesondere aber die zeitgenössische Studierendengeneration gekonnt aufspießt. Nur notdürftig fiktionalisiert, bekommen so ziemlich alle ihr Fett weg: Die Studierenden, die Lehrenden vom akademischen “Unterbau” über den Mittelbau bis zu den vertrottelten Emeriti, von der Verwaltung bis zur Presse und Politik. Selbst die Hauptfigur, Michelle, ist so überhaupt nicht liebenswert, sondern — natürlich als Zerrbild — eher ein abschreckendes Beispiel der Ziel- und Vernunftlosigkeit als ein Identifikationsangebot für den Lesen. Sehr schön fand ich den erzählerischen Kunstgriff, dass sich die Erzählerin selbst mit ihrer eigenen Stimme wiederholt einmischt und sich und ihren (?) Text im Text selbst gleich mitkommentiert (auf die eher unwitzige Herausgeberfiktion hätte ich dafür gerne verzichten können).

Hier ist die Erzählerin. Sie reibt sich die Hände, weil sie dieses harmlose Mädchen mit groben Strichen entworfen hat und sich jetzt schon, wo die Erfindung doch gerade erst zu leben begonnen hat, darauf freut, ihr Knüppel zwischen die Beine zu werfen. (13)

Trotz einiger handwerklicher Mängel wie etwa einem schlecht gearbeiteten Zeitsprung oder einer etwas ungefügen Makrostruktur ist Hier kommt Michelle einfach nett zu lesen, aber halt auch — der Umfang verrät es ja schon — recht dünn. Der Witz ist eben schnell verbraucht, die Unterhaltung trägt auch nicht viel länger. Zum Glück hat Annette Pehnt das nicht übermäßig ausgewalzt, denn viel mehr als diesen kleinen Text gibt die Grundidee alleine wohl nicht her.

Das war auch eine wichtige Lektion: Nicht alles geht sie etwas an, es ist gut, allzu fremden oder schwierigen Zusammenhängen nicht auf den Grund zu gehen, man muss sich zurückhalten und sich auf das beschränken, was man kennt und kann, und das gilt auf jeden Fall auch für das Studium in Sommerstadt, das Michelle nun mit neuem Elan, aber auch einer Reife angeht, die sie schon am zweiten Tag befähigt, zum Junganglisten zu gehen und zu fragen, ob er sie brauchen kann. (120)

außerdem gelesen:

Wohl glänzt das Wort der Dichtkunst magisch,

Doch spiegelt es das Leben nie,

Das weder freudig ist, noch tragisch

Wie das Gebild der Poesie.In Qual und bittres Lachen treibt uns

Ein schrecklich-kleinliches Gebot.

Und still und ohne Glanz zerreibt uns

Die Last des Niedern bis zum Tod.

Wolf Graf von Kalckreuth

Ins Netz gegangen am 17.6.:

Ach, es ist ein Kreuz. Und was für eine Ironie, dass mehrere Medien einen Faktencheck feiern, ohne grob die Fakten zu checken.

Da Neudeck keine Erfahrungen in diesem Feld hatte, trat er zunächst mit relativ unbedarften Konzepten für die Rettung und Überführung der Boat People ein. Doch gerade diese anfängliche Blauäugigkeit machte vieles möglich.

Neudecks Hilfsaktionen standen für einen Wandel des politischen Engagements in Deutschland. Im Unterschied zu den Solidaritäts- und „Dritte Welt“-Gruppen der 1970er Jahre waren sie nicht weltanschaulich konnotiert, sondern setzten überparteilich auf konkrete Hilfe. Nicht Theorien und Worte, sondern Taten ohne ideologischen Überbau zählten für ihn. </blockquote

Vergangene Woche reichten die Journalisten Klage vor dem Verwaltungsgericht Weimar ein. Die Polizei habe sich von den Neonazis instrumentalisieren lassen, kritisieren sie. „Die Platzverweise entbehren jeder Grundlage“, kritisiert Röpkes Anwalt Sven Adam. „Statt die Forderungen von Neonazis umzusetzen, muss die Polizei die Pressefreiheit durchsetzen.“

Gedichte sind nichts, was man mal eben hübsch nebenher liest, um sich an einem kleinen ästhetischen Kitzel zu erfreuen und dann alles wieder zu vergessen. Vielmehr können sie wie keine andere Art von Literatur Gesellschaft, ihre Sprache und ihre Struktur reflektieren, nach Übersetzbarkeit fragen, Normierungen unterlaufen – und damit Erkenntnis bieten. Nicht durch das, was sie sagen, sondern dadurch, wie Gedichte es sagen, wie sie mit sprachlichen Strukturen umgehen, sie wenden, ein Netz von Motiven auswerfen, Bedeutungen, Muster und Klänge aufgreifen und verschieben. Und so für Offenheit sorgen, Denkmöglichkeiten freilegen.

Lyrik handelt von Strukturen, die Charakteren zugrundeliegen. Sie muss sich nicht den Persönlichkeiten und ihren Entwicklungen zuwenden, denn sie interessiert sich vor allem für die Strukturen von Welt und Denken, die die Sprache in unserem Bewusstsein geschaffen hat.Monika Rinck, Wir. Phänomene im Plural (2015), 26

Es gibt aber eine gewisse Freiheit. Die bewahrt man sich, indem man nur gute Fragen beantwortet, schlechte Fragen ablehnt oder schweigend quittiert und ungewollte Vereinnahmungen durch disruptive Handlungen erschwert. Im Zweifelsfall ist es hilfreich, immer mal wieder zu sagen: »Ich nicht« — ganz gleich, ob der Kontext das hergibt oder nicht. Und Gedichte zu lesen, um sich einzuüben in die Auslockerung der Pronomen — denn wir, das könnten jederzeit auch die anderen sein. Monika Rinck, Wir. Phänomene im Plural (2015), 40

Das ist in meinen Augen ein sehr schwacher Roman, der mich sehr enttäuscht hat. Schon Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat mich zwar auch nicht großartig begeistert, war aber doch deutlich besser, was etwa die Konstruktion und die stilistische Ausarbeitung angeht — beide Romane bestärken eigentlich nur meinen Wunsch, von Bossong (wieder) mehr Lyrik zu lesen …

Das ist in meinen Augen ein sehr schwacher Roman, der mich sehr enttäuscht hat. Schon Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat mich zwar auch nicht großartig begeistert, war aber doch deutlich besser, was etwa die Konstruktion und die stilistische Ausarbeitung angeht — beide Romane bestärken eigentlich nur meinen Wunsch, von Bossong (wieder) mehr Lyrik zu lesen …

Der Text von 36,9° wirkt merkwürdig müde und erschöpft. Vielleicht ist das ja eine beabsichtigte Parallele von Inhalt und Form (schließlich geht es um das aufzehrende, schwierige, harte Leben des Antonio Gramcsi), aber mich hat das trotzdem aus Gründen, die ich nicht so genau benennen kann, eher abgestoßen. Erzählt wird in zwei Perspektiven in zwei (groben) Zeitebenen das Leben Gramcsis und eine Art Forschungsaufenthalt des Gramcsi-Spezialisten Anton Stöver, der in Rom nach einem verschollenen Manuskript sucht. Wieso es diese Doppelung von Erzähler und Zeiten eigentlich gibt, ist mir nicht so ganz klar geworden — nur um die Überzeitlichkeit zu betonen? Um nicht in den Verdacht zu geraten, eine Gramcsi-Biographie zu schreiben? Und wozu ist dann der Manskript-Krimi (der ja als solcher überhaupt nicht funktioniert, weil er nicht richtig erzählt wird, sondern nur als Hilfsmittel dient und ab und an hervorgeholt wird …) gut? Oder sollen die Zeitebenen nur signalisieren, dass dies kein „normaler“ historischer Roman ist? (Der in den Gramsci-Kapiteln als solcher auch eher schlecht funktioniert, aber das ja wiederum auch gar nicht sein will …)

Zur Politik bleibt der Text dabei merkwürdig distanziert, die Leidenschaft etwa Gramcsi (im wahrsten Sinne, nämlich mit all den Leiden) wird vor allem behauptet, aber nicht eigentlich erzählt. Und das private fühlt sich oft aufdringlich, etwas schmierig an (wie Boulevardjournalismus). Das erschien mir oft als eine Art ungewollte Nähe, ein intimes Stochern, von deren Notwendigkeit die Erzähler selbst nicht so ganz überzeugt schienen. Zumal Stöver ist ja auch ein ausgesprochener Unsympath — und auch Gramcsi bleibt eine seltsame Figur. Beide Charaktere sind dabei seltsam rücksichtslos gegen sich selbst und ihr privates Umfeld. Und gerade das, was ja der Kern des Romans zu sein scheint, bleibt extrem blass, kaum motiviert — weil die Ideen, die diese Rücksichtslosigkeit erfordern, höchstens angerissen werden.

Wenn die Verlagswerbung das Ziel des Buches richtig beschreibt: „Nora Bossong erzählt vom Konflikt zwischen den großen Gefühlen und dem Kampf für die ganze Menschheit“, dann funktioniert 36,9° überhaupt nicht. Und das liegt unter anderem eben daran, dass der “Kampf für die ganze Menschheit”, die Weltverbesserung eigentlich gar nicht vorkommt, der Text bleibt viel zu sehr im individuellen, biographischen Klein-klein stecken. Dazu kommt dann noch eine für mich unklare Struktur — die Reihenfolge der Kapitel mit den Vor- und Rückblenden sowie die Erzählerwechsel erschließen sich mir einfach nicht. Ab und an funkelt mal ein schöner Satz, ein gelungener Abschnitt. Aber der Rest ist ein grau zerfließend Textbrei, der mich weder faszinieren noch überzeugen kann.

[…] ich wollte die Dinger nicht mehr bis zum Grund durchschauen, denn was lag dort? Nur Steine und Kiesel, nur Fußnoten und Quellenangaben. (25)

Der Titel der Münchner Rede zur Poesie von Ulf Stolterfoht, dem Autor so vorzüglicher Zyklen wie den Fachsprachen und jetzt Verleger der Brueterich-Press (der selbst viel zu wenig veröffentlicht …) sagt eigentlich schon alles: „Über Musik, Euphorie und schwierige Gedichte“ spricht er. Stolterfoht, der sich als „Experte für Euphorie“ (7) vorstellt und „Ahnung“ von „der“ Lyrik erst einmal kategorisch verneint, führt anhand einer reihe Gedichte exemplarisch vor, was Lyrik ist und kann, was Sprache im Gedicht ausmacht und natürlich auch, was „schwierige Lyrik“ (heutzutage ja fast ein Pejorativum) eigentlich ist. Und er betont, dass das „Nicht-verstehen-müssen“ dieser Gedichte eine großartige Erfahrung ist — für Leser und Schreiber. Für beide Seiten ist das eine Befreiung, die einen unerschöpflichen Reigen an Möglichkeiten eröffnet.

Der Titel der Münchner Rede zur Poesie von Ulf Stolterfoht, dem Autor so vorzüglicher Zyklen wie den Fachsprachen und jetzt Verleger der Brueterich-Press (der selbst viel zu wenig veröffentlicht …) sagt eigentlich schon alles: „Über Musik, Euphorie und schwierige Gedichte“ spricht er. Stolterfoht, der sich als „Experte für Euphorie“ (7) vorstellt und „Ahnung“ von „der“ Lyrik erst einmal kategorisch verneint, führt anhand einer reihe Gedichte exemplarisch vor, was Lyrik ist und kann, was Sprache im Gedicht ausmacht und natürlich auch, was „schwierige Lyrik“ (heutzutage ja fast ein Pejorativum) eigentlich ist. Und er betont, dass das „Nicht-verstehen-müssen“ dieser Gedichte eine großartige Erfahrung ist — für Leser und Schreiber. Für beide Seiten ist das eine Befreiung, die einen unerschöpflichen Reigen an Möglichkeiten eröffnet.

Nebenbei weist er darauf hin, dass das — heute vielleicht mehr als je zuvor vorhandene — Wissen und Können im Umgang mit Sprache und Gedichten noch lange keine Experimentierfreudigkeit ist. Stolterfoht bedauert ausdrücklich, dass „die Bereitschaft stark abgenommen hat, ein höheres ästhetisches Risiko einzugehen“ (29). Auch wenn er dann das Gelingen eines Gedichtes eher traditionell als „Regel“-Erfüllung beschreibt, oder besser als: „dass ein zuvor gefasster Plan, sei er formaler und / oder inhaltlicher Art, glückhaft erfüllt wurde“ (29), sollte für Stolterfoht, das macht er unter anderem mit mehrfachen Bezügen auf Diedrich Diederichsen deutlich, aber zumindest ergänzt werden um so etwas wie Authentizität, einen Moment des Kairos vielleicht. Trotz des deutlich betonten Emphatiker-Standpunktes (Lyrik kann alles und ermöglicht Leben erst!) steht dahinter aber genaueste Lektüre und Analyse fremder und eigener Gedichte, ohne die Euphorie des erkennenden (und identifizierenden) Lesens dadurch zu verneinen oder auszuschalten, sondern geradezu zu verstärken.

Und wie konnte es sein, dass ich kein Wort, keinen Satz verstand, und doch genau wusste, dass ich genau das immer hatte lesen wollen, und dass ich es jetzt gefunden hatte, und dass ich nie mehr etwas anderes würde lesen wollen. Das Gefühl, eine Mauer durchbrochen zu haben, einfach so, ganz leicht, ohne jede Anstrengung, und hinter dieser Mauer tat sich etwas auf, ein Raum, ein wirklicher Raum, in dem man würde leben können. (11)

Es ist für mich immer wieder erstaunlich, welch große und großartige Gedichte die Expressionisten in den Jahre während und um den Ersten Weltkrieg schrieben. Und ich entdecke immer wieder, dass ich viel zu wenige davon kenne. Auch Franz Richard Behrens gehört zu diesen Dichtern. Er war eigentlich genau nur in dieser engen Zeitspanne überhaupt dichterisch tätig: Ein einziger Band Lyrik — Blutblüte — ist von ihm 1917 erschienen. Während des Nationalsozialismus kann man ihn vielleicht zur „Inneren Emigration“ zählen, 1961 übersiedelte er dann nach Ostberlin. Aber die ganzen Jahre bis zu seinem Tod 1977 blieben ohne weitere literarische Veröffentlichungen. Offenkundig war der Weltkrieg da so eine Art Katalysator, der die Lyrikproduktion auslösten/vorantrieb.

Auffällig ist nun, finde ich, wie avanciert diese wenigen Gedichte waren und sind — und wie zeitgemäß und zeitgenössisch sie heute noch erscheinen. Aus allen Gedichten, die Michael Lentz in dieser kleinen Auswahlausgabe für den feinen hochroth-Verlag zusammengestellt hat, spricht eine beeindruckende Intensität und auch eine große Freiheit: Sie sind frei von formalen Zwängen und Traditionen, lassen so ziemlich alle Konventionen hinter sich. Hier erscheint Sprache als reiner Ausdruck, hier spürt man, wie ein Dichter um Ausdrucksmöglichkeit für ganz neue und neuartige Erlebnisse — vor allem die Gewalt und Sinnlosigkeit eines mechanisierten Krieges — ringt. Und wie er sie auch findet und den Vollzug des Erlebens am und im Wort fixiert und nachvollzieht. Ein Moment der Seriatlität gehört dazu, mit minimalistischen Elementen, etwa in „Preußisch“ oder „Quer durch Ostpreußen“. Aber auch gleich das eröffnende „Expressionist Artillerist“ zeigt das, mit der Verschränkung einzelner Gedichtzeilen und einem kontinuierlichen Zählen (ich lese das “Ein-und-zwanzig” etc. als das Abzählen von Sekunden, etwa bis zum Einschlag der Granate …), das ganz geschickt ins Hinken gerät bzw. einzelne Zahlen überspringt, wenn die geschilderte Wahrnehmungsdichte sozusagen steigt und das nicht mehr in einen Vers passt:

[…] Neun-und-zwanzig

die Luft stinkt Millionen Schwefel, Kohle

Blutabsinth

die Luft ist stahl und rein

Ein-und-dreissig

die Granattrichter tüpfeln garnich harmonisch

Zwei-und-dreissig

[…]

Die kunstvoll hergestellte Unmittelbarkeit dieser Lyrik ist, denke ich, kaum zu übersehen. Ein anderes, von Behrens bevorzugtes Element, ist etwa die verbale Nutzung von Adjektiven. Bei aller Direktheit und Lebensnähe sind die Gedichte, das zeigt etwa das titelgebende „Erschossenes Licht“ oder das wunderbare „Italien“, sowohl inhaltlich als auch stilistisch und formal sehr sorgsam konstruiert. (Und außerdem ist das wieder hochroth-typisch ein sehr fein und schön gemachtes Heftlein …)

[…] Schneiden das

Land

in

Streifen.

Begreifen kann das mal

Die Generalstabskarte. Vormarsch im Regen (14)

Hier wäre der Ort, zu sagen, dass ich vollkommen normal bin, auch wenn ich Erzählungen schreibe. Ich weiß, dass dies die Dinge erschwert, aber alles andere an mir ist absolut in Ordnung. (78f.)

„Verspielt, elegant und mit allen Wassern der Postmoderne gewaschen“ behauptet der Klappentext — und hat tatsächlich mal recht. Denn Gospodinov ist ein wahrer Geschichtenerzähler: Es geht ihm wirklich darum, „Geschichten“ zu erzählen, nicht Erzählungen zu schreiben. Der Band ist dann auch richtig interessant und kurzweilig-unterhaltsam, weil Gospodinov dabei ein vielseitiger und vielfältiger, technisch sehr versierter Erzähler ist, was die Figuren und die Storys angeht.

Abwechslungsreich pendeln die meist sehr kurzen Texte (auf den 140 Seiten finden sich immerhin 19 Erzählungen) zwischen einer sympathischen Weltoffenheit, die sich ausdrücklich auch aufs Phantastische, das eigentlich sowieso normal ist, erstreckt, und einer spürbaren Leichtigkeit — einer Lockerheit des Erzählens, des Lebens, des Wahrnehmens. Gospodinov, der sich bzw. seine Erzähler gerne als Geschichtensammler bzw. ‑aufschreiber, nicht als Geschichtenerfinder inszeniert — vom „Anlocken von Geschichten“ (84) schreibt er an einer Stelle — schafft es dabei, zugleich kosmopolitisch und heimatverbunden zu wirken, zugleich witzig (im Sinne von komisch) und traurig (im Sinne von tiefernst) zu sein. Immer wieder spielen die letzten Tage, die letzten Momente, das endgültige Ende, die Apokalypse als eigentlich ganz schelmisches, gewitztes Unternehmen eine große Rolle in seinen Erzählungen. Das ist schon in der eröffnenden (und titelgebenden) Geschichte „8 Minuten und 19 Sekunden“ so, die die Zeit, die das Licht von der Sonne zur Erde braucht beschreibt — also die Zeit, die bleibt, bis die Erde nach dem Ende der Sonne im Dunkel versinkt. Immer, wenn das nicht passiert, weiß man also, dass noch 8 Minuten 19 Sekunden bleiben … Die Implikationen dieser gleitenden Apokalypse spielt die Geschichte sehr schön und dabei durchaus knapp durch.

Abwechslungsreich pendeln die meist sehr kurzen Texte (auf den 140 Seiten finden sich immerhin 19 Erzählungen) zwischen einer sympathischen Weltoffenheit, die sich ausdrücklich auch aufs Phantastische, das eigentlich sowieso normal ist, erstreckt, und einer spürbaren Leichtigkeit — einer Lockerheit des Erzählens, des Lebens, des Wahrnehmens. Gospodinov, der sich bzw. seine Erzähler gerne als Geschichtensammler bzw. ‑aufschreiber, nicht als Geschichtenerfinder inszeniert — vom „Anlocken von Geschichten“ (84) schreibt er an einer Stelle — schafft es dabei, zugleich kosmopolitisch und heimatverbunden zu wirken, zugleich witzig (im Sinne von komisch) und traurig (im Sinne von tiefernst) zu sein. Immer wieder spielen die letzten Tage, die letzten Momente, das endgültige Ende, die Apokalypse als eigentlich ganz schelmisches, gewitztes Unternehmen eine große Rolle in seinen Erzählungen. Das ist schon in der eröffnenden (und titelgebenden) Geschichte „8 Minuten und 19 Sekunden“ so, die die Zeit, die das Licht von der Sonne zur Erde braucht beschreibt — also die Zeit, die bleibt, bis die Erde nach dem Ende der Sonne im Dunkel versinkt. Immer, wenn das nicht passiert, weiß man also, dass noch 8 Minuten 19 Sekunden bleiben … Die Implikationen dieser gleitenden Apokalypse spielt die Geschichte sehr schön und dabei durchaus knapp durch.

Außerdem ist auch eine der „schönsten“ Geschichten zum 11. September hier zu finden: „Do not disturb“. Die erzählt von einem just für diesen Moment als Sprung aus dem Hochhausfenster eines New Yorker Hotels geplanten Selbstmord. Und da Gospodinov ein schwarzer Erzähler ist, gibt es natürlich kein Happy End — der Selbstmord findet dann zwar nicht statt, wird aber natürlich später nachgeholt. Das klingt in der knappen Nacherzählung etwas banal — aber darum geht es Gospodinov ja nicht nur. Zwar sind seine Erzählungen ohne ihre Handlung nicht zu denken, ihre Wirkung erlangen sie aber nicht zuletzt durch die geschickte und gelassen-verspielte erzählerische Inszenierung, die das zu einer sehr kurzweiligen Lektüre werden lässt.

Außerdem kam es mir so vor, als finge Z. an, die Geschichte zu ruinieren, indem er ihr mehr Pathos und Literarizität verlieh als notwendig. Und ich war immerhin der Käufer dieser Erzählung. (54)

außerdem gelesen:

Der Maiwind kost die Buchen.

Die Sonnenfleck schwanken.

Ich brauche nicht zu suchen,

Und wie die Blätter wanken,

Verwehn die Qualgedanken.

[…] Wilhelm Lehmann, Früchte (1943)

Die Debatte um den Zustand der Lyrikkritik geht in die nächste Runde. Nun sind — mit einiger Verzögerung — die Metabeiträge dran: Jan Drees schreibt in seinem Blog eine gute Zusammenfassung der wesentlichen & wichtigsten Beiträge. Und Guido Graf weist beim Deutschlandfunk auf ein weiteres Spezifikum dieser inzwischen ja eigentlich eingeschlafenen Debatte hin: Der Streit, der sich unter anderem ja auch um das Problem der (zu) engen und intimen Verknüpfungen zwischen Lyrikerinnen und Kritikerinnen dreht und dabei nach den kritischen Standards und den Zielen einer möglichst (in verschiedenen Sinnen) wirksamen Lyrikkritik fragt, findet selbst in einem sehr engen, überschaubaren Zirkel (oder, wie man heute sagen würde, innerhalb der “Szene”) statt und scheint außer bei den mehr oder weniger direkt Beteiligten auf überhaupt keine Resonanz zu stoßen:

Interessant ist eben auch, wo diese aktuelle Debatte ausgetragen wird und wo nicht. Insbesondere dann, wenn man sie mit der letztjährigen über die Literaturkritik vergleicht, wie sie — auch online — hauptsächlich im Perlentaucher stattgefunden hat.

[…]Signaturen, Fixpoetry, Lyrikzeitung und immer wieder Facebook: Das sind die Orte, an denen debattiert wird. In den Feuilletons der Tageszeitungen, auf deren Online-Plattformen oder im Radio dazu kein Wort. Auch eine kundige Lyrik-Leserin wie Marie-Luise Knott verliert in ihrer Online-Kolumne beim Perlentaucher kein Wort über die aktuelle Debatte. Berührungslos ziehen die Dichter und ihre wechselseitigen Selbstbeobachtungen ihre Kreise.

Das ist in der Tat richtig beobachtet — und auch ausgesprochen schade. Man muss ja nicht unbedingt erwarten, dass die “großen” Feuilletons der Debatte selbst viel Platz einräumen. Dazu ist der Kreis der daran Interessierten wohl einfach zu überschaubar. Aber dass sie die Existenz der Debatte — die ja schließlich auch ihr Metier, ihren Gegenstand (insofern sie überhaupt noch Lyrik besprechen …) betrifft — geradezu verschweigen, ist schon bedauerlich und sagt vielleicht mehr zum angenommenen/wahrgenommenen Zustand der Lyrik und ihrer Relevanz aus als alle Debatten. Guido Graf schlägt dann in seinem Schlusssatz als eine Art Lösung vor, “die Nischengrenzen zu verschieben”. Wie das zu erreichen ist, verrät er aber leider nicht — das hätte mich schon interessiert …

Ins Netz gegangen am 7.4.:

Gesellschaften der westlichen Moderne bzw. Postmoderne zeichnen sich neben ihren Klassendifferenzen aber auch dadurch aus, dass sich jede inhaltlich irgendwie bestimmte, positiv ausweisbare Vorstellung davon, wie ‚man‘ in ihnen zu leben und sich zu verhalten habe, in mehreren kulturrevolutionären Schüben aufgelöst hat. Diese historisch einzigartige Pluralisierung der Lebensstile hat sich seit dem Ende der 1960er Jahre so sehr verstärkt, dass sie heute gar als harte Norm gegenüber Migrantinnen und Migranten erscheint („Wie würden Sie reagieren, wenn Ihr Sohn Ihnen sagt, er sei schwul?“ Achtung: Toleranzfalle!). Es geht nicht darum, dass Migranten ‚sich an die Gesetze halten‘ (das tun die allermeisten von ihnen, so wie die allermeisten anderen das auch tun), ob sie die Sprache der Mehrheitsgesellschaft lernen (sie tun es in aller Regel), oder ob sie in den Arbeitsmarkt integriert werden (dito). Die Frage ist einzig, ob die westliche, ohnehin heterogene Mehrheitsgesellschaft die zusätzliche, neue Differenz akzeptiert, die die Zuzüger in unsere Gesellschaften einbringen.

und er schließt (ich kann ihm da nur zustimmen …):

Es wird daher Zeit, den Begriff ‚Integration‘ ganz aus dem politischen Vokabular zu streichen. Die Chance, dass er im öffentlichen Gebrauch positiv als ‚Schaffung eines neuen Ganzen‘ begriffen werden könnte, ist gering. Zu mächtig sind jene, die den Begriff als Waffe verwenden, mit dem sie von den Zuwanderern Unterwerfung einfordern. Wir brauchen dieses durch und durch unbestimmte Wort nicht mehr. Wir alle leben vergleichsweise friedlich, aber auch herrlich anonym in unseren heterogenen Gesellschaften, ohne dass uns ständig jemand auffordern müsste, uns gefälligst zu ‚integrieren‘.

What the researchers discovered, unfortunately, was a gap in coverage that betrays a dispiritingly common problem in technological innovation: how to make sure women’s needs don’t become an afterthought.

— ein studie untersuchte, wie gut siri, cortana & co. bei medizinischen problemen helfen — und fand, dass sie das für “männer-probleme” wesentlich besser tun als für “frauen-notfälle”

Präsentiert von WordPress & Theme erstellt von Anders Norén